Pläne des Dresdner

Stadtplanungs- und Hochbauamtes von 1937 bis 1940

Thomas Kantschew - Mai 2025 |

| Zurück Einzelprojekt Teil 1 |

Vor Verkehrsaspekte |

|

Stadtraum: Umgestaltungspläne an Plätzen und Achsen Plan „Neugestaltung der Innenstadt Dresden“ 1938 Einzelprojekte (Teil 2) Beispiel Girozentrale Sachsen Zwischen Pirnaischer Platz und Rathausplatz wäre im anvisierten Neugestaltungsplan mit der Abtragung der Mittelbebauung z.B. auch der 1931 fertig gestellte Um- und Erweiterungsbau der Girozentrale Sachsen (u.a. Sparkasse Dresden) wieder zum Abriss gekommen. Das einzige Minihochhaus am Ring stammte vom Architekturbüro Wünsche und Leiterer, Adresse: Ringstraße 60b/ Moritzstr. 21.  Girozentrale, vom Rathausplatz aufgenommen, nach Fertigstellung 1931, In: Karl Großmann, Um- und Erweiterungsbau Girozentrale Sachsen, Dresden 1932 Sämtliche hier im Foto zu sehende Gebäude waren im November 1938 für einen Komplettabriss zugunsten eines freigeräumten Ringes vorgesehen. Ein Ersatz-Grundstück für die Girozentrale hatte die neue Leitung nach dem Tod von Dr. Johann Christian Eberle (1869 – 1937) 1939 auf der geplanten Aufmarsch- “Prachtstraße“ zum Dresdner Gauforum gefunden. (63) Dort sollte gleich zu Beginn ein monumental langgestreckter Verwaltungsbau für die Girozentrale Sachsen neu gebaut werden. Die Girokasse machte in der NS-Zeit verstärkt Umsatz, wie die DNN am 4.6.1938 auf S.12 schrieb: "12,1 Milliarden RM Umsatz 1937", der sich in den Kriegsjahren bis 1943 noch steigerte (siehe Pressearchiv ZBW Hamburg).  Skizze „Durchbruch Rathaus – Adolf-Hitler-Platz“ vom 03.05.1939 mit Abwicklung der nördlichen Straßenseite. Gleich zu Beginn: Girozentrale Sachsen Neubau. Vom Stadtplanungs- und Hochbauamt Dresden. Foto: Stadtplanungsamt Dresden, Bildstelle (Ausschnitt). Vergrößerung mit Bezeichnung "Girozentrale" in Süterlinschrift. Stadtarchiv Dresden, 6.4.40.1 Stadtplanungsamt Bildstelle, Nr. XIII5230_1, Fotograf/in unbekannt, 1939 |

Rathausplatz  Rathausplatz, Altstadt-Ring und Pirnaischer Platz 1923, Deutsche Fotothek, Fotograf: Walter Hahn Mutschmann hatte besonders diesen beengten Rathausvorplatz im Visier seiner Zukunftsentwürfe: "Hier wird ein Knotenpunkt des neu zu schaffenden Verkehrsnetzes der Stadt Dresden entstehen." (Mutschmann 1939). Der neue Rathausplatz wäre ohne den von Paul Wolf konzipierten Grünring errichtet worden, um die Weite und Größe besser zu unterstreichen und um den anwachsenden Verkehr an dieser wichtigsten neuen Kreuzung der Stadt genügend Platz einzuräumen. Der kleinere Georgplätz wäre in diesem Plan völlig verschwunden und in dem dreifach vergrößerten Rathausplatz aufgegangen. Verkehrschaos wäre allerdings auch in diesem Plan vorprogrammiert gewesen, denn trotz des Umbaus hätten sich dann sieben Straßen an dieser Kreuzung getroffen (neben den Durchbruchstraßen auch die Kreuzstraße, Moritzstraße und die alte Johann-Georgen-Allee). Die monumentale Neufassung des sehr ausgedehnten Rathausplatzes diente vor allem auch als Startpunkt der Aufmarschstraße zum Gauforum (u.a. mit zwei hohen Pylonen und Reichsadlern). Hier an diesem zentralen Kreuzungsplatz sollte jene maßstablose Raumausdehnung in Szene gesetzt werden mit einem ganz neuen, monumentalen Raumgefühl, einer Imponiergeste als Auftakt zum Marsch von 200.000 „Gefolgsleuten“ in Richtung Gauforum. Der 100 Meter hohe Rathausturm, weit sichtbar, sollte in Verbindung stehen mit dem 70 Meter hohen Glockenturm am Ende der Achse.  Modell Durchbruch Rathaus / Lennéstr., Januar 1942 (Ausschnitt) mit geschlossen einheitlicher Gestaltung auf allen drei Platzseiten und Rundbogenarkaden (Laubengängen) im Erdgeschoss. Stadtarchiv Dresden, 6.4.40.1 Stadtplanungsamt Bildstelle, Nr. XIII3875, Fotograf/in unbekannt, 1942 (Ausschnitt Rathausplatz), Vergrößerung Gesamtfoto Die Bauhöhe der geplanten neuen Gebäude sollte am Rathausplatz und an der Aufmarschachse betragen: "am Rathausplatz 20,00 m = 4 oder 5 Geschosse und am Durchbruch 18,00 m = 4 Geschosse". Eine weitere Fotografie im Stadtplanungsamt Dresden Bildstelle/ Stadtarchiv dokumentiert eine andere Gestaltungsvariante des Rathausplatzes (Schlüssel-Nr. XIII3880, Aufnahmedatum: 12.2.1942, ohne Angabe des Architektennamen). Das Modell der Umgestaltung zeigt ebenso Satteldächer, strenge, vertikale Fensterbänder und eine höhere Eckbetonung zur Johann-Georgen-Allee. Paul Wolf hatte bereits 1925 Monumentalität ins Auge gefasst, sie aber in dieser Zeit kaum umsetzen können: „In der Monumentalität hat sich immer die ganze Sehnsucht einer Zeit wiedergespiegelt; in der monumentalen Baukunst, in der Monumentalstadt hat immer die Kultur einer Zeit ihren höchsten äußeren Ausdruck gefunden.“ (64) Wie Eva Benz-Rababah schreibt, erkläre sich Wolfs Vorliebe für monumentale Bauten aus seiner Studienzeit in der Kaiserzeit, in der Wolf u.a. in der Monumentalarchitektur antiker Städte geschult worden war. (65) |

|

|

63) Mutschmann 1939 64) Paul Wolf: Wohnung und Siedlung, Verlag Ernst Wasmuth A.-G., Dresden 1925 65) Eva Benz-Rababah (1993), S.106 |

|

|

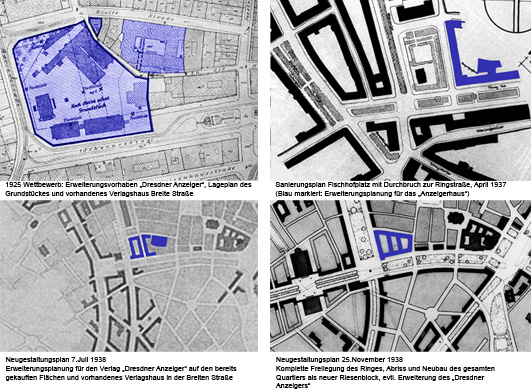

Johannes-Ring/ Wallstraße (Dippoldiswalder Platz) Sowohl Poelzigs expressionistischer Stadthaus-Entwurf 1917 als auch der Wettbewerb für einen Hochhaus-Neubau des Zeitungsverlages „Dresdner Anzeiger“ 1925 an der südöstlich gelegenen ehemaligen Eckbastion waren nicht realisiert worden. November 1938 war eine strenge Neufassung dieser exponierten Ecke mit einer kompletten Neugestaltung dieses Stadtraumes geplant. Das der Güntzstiftung gehörende Grundstück an der Wallstraße/ Johannesring sollte in einem zweiten Versuch mit einer platzbeanspruchenden Verlagserweiterung des hier ansässigen Zeitungsverlages „Dresdner Anzeiger“ bebaut werden. Diese hätte möglicherweise dann den gesamten Baublock eingenommen: Ring, Wallstraße, Breite Straße, Seestraße - unter Abriss sämtlicher in diesem historischen Altstadtquartier gelegenen Gebäude, u.a. das sogenannte Ministerhotel (Saulsches Haus, gebaut 1752-53 von Knöffel), dem vorhandenen Verlagshaus des "Dresdner Anzeigers" Breite Straße 9 (Ansicht) von 1900 und vieles mehr. Der „Dresdner Anzeiger“ als ältester und einer der größten sächsischen Zeitungsverlage hatte 1930 seinen zweihundertsten Geburtstag gefeiert und wollte weiter expandieren. (66) Das Verlagshaus wurde wie alle anderen Zeitungsverlage ab 1933 gleichgeschaltet, neuer Chefredakteur wurde Curt Weithas.  Ministerhotel von 1753, Ecke Seestraße / Johannesring – als staatliches Grundstück 1938 zum Abriss vorgesehen (Postkarte) An diesem Beispiel kann man sehen, dass die geplante Expansion durchaus über den Ring in der engeren Kernaltstadt weitergehen und keineswegs barocke Bausubstanz geschont werden sollte, wie behauptet. Der Dresdner Denkmalpfleger Cornelius Gurlitt hatte noch 1921 in einem flammenden Protestbrief gegen die beabsichtigte Bebauung des Ministerhotel-Grundstücks protestiert. (67) 1938 wäre das gesamte Altstadt-Quartier zum Abriss bestimmt gewesen.  Vier Planungsstufen für die Erweiterung des „Dresdner Anzeigers“ 1925 Hochhauswettbewerb geplante Fläche (Wasmuths Monatshefte für Baukunst und Städtebau, 10.1926); 1937 Neubau Anzeigerhaus; Juli 1938 Neugestaltungsplan Innenstadt – Erweiterungspläne; November 1938: komplette Freilegung des Ringes mit möglichem Ersatzgrundstück für den „Dresdner Anzeiger“, Zusammenstellung und farbliche Markierung: Thomas Kantschew, Vergrößerung Auch der historisch kleinere Nebenplatz (Dippoldiswalder Platz) sollte für die Schaffung eines monumentalen Kreuzungsplatzes komplett aufgegeben werden, ebenso wie die zurückgesetzte bürgerliche Wohnbebauung mit großzügigen Vorgärten entlang der Marienstraße, die einer schroffen Blockrandbebauung hätte weichen müssen. |

|

|

66) Herbert Zeißig: Eine

deutsche Zeitung. 200 Jahre Dresdner Anzeiger; [1730 - 1930]; Eine

zeitungs- und kulturgeschichtliche Festschrift, Dresden 1930, S.474. Die Stadt Dresden musste die bereits von der Güntzstiftung vor 1930 erworbenen Flächen direkt auf dem Ring erst kaufen, um den beabsichtigten grünen Verkehrs- und Promenadenring zu errichten. Im Gegenzug hat die Stadt Dresden dem Zeitungsverlag wohl für seine massiven Erweiterungspläne das ganze Altstadt-Quartier angeboten. In einer Verordnung des Reichsarbeitsministers von 1938 hieß es: „Übertragung eines Ersatzgrundstücks samt Zubehör auf Entschädigungsberechtigte, die ihr Grundstück zur Durchführung der städtebaulichen Maßnahmen hingeben müssen.“ (DBZ Jg. 72, H. 46, 16.11.1938) 67) Cornelius Gurlitt: Akte 395, Archiv Landesamt für Denkmalpflege Sachsen, Dresden Ministerhotel Seestraße 18, 4-seitiges Schreiben vom 14.01.1921 als Antwort auf das Vorhaben des Dresdner Architekten Paul Hohrath einer Überbauung des Grundstückes mit einem 7-stöckigem Bürohaus (+ Läden, Ateliers, mehreren Sälen und Restaurants). |

|

|

Postplatz Der historische Platz vor dem ehemaligen Wilsdruffer Tor war ein städtebaulich schwierig zu fassender Platz. Schon 1931 gab es einen Wettbewerb zur Umgestaltung des Postplatzes, um die Unübersichtlichkeit der vielen kreuzenden Straßen hier besser zu ordnen. Das Ergebnis konnte in den letzten Jahren der Weimarer Republik nicht umgesetzt werden. Im November 1938 war nun eine kompakte Neufassung dieser disparaten Platzsituation vorgesehen, einschließlich Abriss des Telegraphenamtes und der Markthalle am Antonsplatz. Die beiden Quartiere der Großen Zwingerstraße mit ihren unterschiedlichen Höhenentwicklungen sollten geschlossene Blöcke werden mit einheitlichen Höhen und mehr Abstand für den Durchgangsverkehr. Besonders störend schien Paul Wolf die niedrige pavillonartige Bebauung zum Postplatz ein Dorn im Auge zu sein und unpassend für eine ambitionierte Großstadt mit ca. 650 000 Einwohnern (plus angrenzender Elbtalstädte). Zur anvisierten übersichtlichen „Klarheit“ des neuen Postplatzes gehörte auch der geplante Abriss des gründerzeitlich überformten Barockhauses Waldschlösschen, um den Postplatz größer und gewaltiger in Erscheinung treten zu lassen. In der DNN vom 12.12.1938 hieß es: „Die vom Hauptbahnhof kommende neue Straße findet ihre Fortsetzung in der Marienstraße unter Verbreiterung bis zur jetzigen Wallstraße, so daß also die Markthalle Antonplatz mit ihren umliegenden Gebäuden und auch das Telegraphen- und Fernsprechamt fortfallen. Angelpunkt ist der Postplatz, für den ebenfalls eine Verbreiterung vorgesehen ist. Dieser Straßenzug vom Hauptbahnhof wird dann eine gute Verbindung zur ´historischen guten Stube Dresdens´, zum repräsentativen Zentrum des alten Dresdens mit Schloß, Hofkirche, Zwinger usw. schaffen unter Entlastung der jetzigen engen inneren Stadt (See- und Schloßstraße)." (68) Verlängerung der Ringstraße (Johannesring) Die Ringstraße im Abschnitt Johannesring sollte als breite neue Ausfallstraße Richtung westlicher Stadtteile verlängert werden. Am Ende dieser neuen Durchbruchachse war vor dem Eisenbahnring und südlich des heutigen Sternplatzes ein überdimensioniert großer neuer Platz vorgesehen - unter Abriss aller vorhandenen Wohngebäude. Etwa in Höhe der Kreuzung Falken-/ Ammonstraße war im November 1938 als Abschluss der Blickachse ein turmartiges, monumentales Hochhaus geplant. Auch hier wieder: Zerstörung des kleinbürgerlich geprägten Vorstadtmilieus durch repräsentative hohe Großstadtbebauung, Alleebäume entlang der Straßenachse. Die „Eingliederung Dresdens in das Reichsautobahnnetz gab Veranlassung zu durchgreifender Neuordnung des Hauptverkehrsstraßenplanes der Stadt.“ , so Paul Wolf im Oktober 1938. (69) Dieser neue Straßenzug (in etwa die heutige Budapester Straße) sollte eine Verlängerung der Ringstraße (heute Dr. Külz Ring) nach Südwesten bilden. An dem neuen großen Platz hätte die Ausfallstraße einen Schwenk nach Westen genommen, um u.a. die Fernstraße nach der neuen Industrie-Stahlstadt Freital (Stadt seit 1921) durch den Plauenschen Grund zu erreichen. Eine abzweigende Hauptstraße wäre über Gorbitz zu einer neuen, südlich der Stadt gelegenen Autobahntrasse geführt worden. Diese südlich von Dresden entlangführende Trasse nach Prag war Ende 1938 in Diskussion der OBR (Obere Bauleitung Reichsautobahn). „Nach Westen zu wird dann weiterhin, die Linie der Ringstraße (am Ende des jetzigen Johannesrings) weiterführend, ein großer Durchbruch, der etwa in Richtung der Falkenbrücke vorstößt, eine gute Verkehrsverbindung zum Anschluss an die Reichsautobahn schaffen.“ (DNN vom 12.12.1938, S.5)  Dresden. Modell der Neugestaltung der Innenstadt, Foto: Stadtplanungs- und Hochbauamt 1939. Vergrößerung (70) Straßendurchbruch vom Wiener Platz zum neuen Rathausplatz – neue Nord-Süd-Achse Durchbruchstraße: auch hier ähnlich: Aufweitung in der Mitte dieses neuen Straßenzuges – etwa in Höhe des dann komplett abgerissenen und verbreiterten Moltkeplatzes. Vgl. Zustand 1909 (Sammlung https://altesdresden.de) Die breite neue Verkehrsschneise hätte rigoros intakte Wohngebiete des 19. Jahrhunderts zerstört. An einem neuen Platz wären zwei voluminöse Gebäudemassen mit Innenhöfen entstanden. Neue Blockrandbebauung mit in der Höhe einheitlichen Straßenkanten. Diese Durchbruchstraße wurde sowohl als Zufahrt für das Gauforum als auch als effiziente Altstadtumfahrung konzipiert und sollte als Nord-Süd-Achse bis zur Carolabrücke und der neuen Fernverkehrsstraße an der Elbe eine leistungsfähige Trasse bilden. Tatsächlich wurde diese Achse ab 1964 in veränderter moderner Form in der DDR dann umgesetzt (Leningrader Straße). Nach dem Gauforum hatte die Anlage des Durchbruchs und der Verbreiterung der Christianstraße in der Planung 1939 zweithöchste Priorität. |

|

|

68) Heinz Stephan: Die schönere Gauhauptstadt Dresden. Die Pläne zur Umgestaltung der Innenstadt - Der neue Adolf-Hitler-Platz - Durchbrüche neuer Hauptverkehrsstraßen, In: DNN vom 12.12.1938, S.5. 69) „Dresdner Nachrichten“ vom 23.10.1938: „Der neue Städtebau am Werke. Schlußtagung der Akademie für Städtebau in Dresden“, Vortrag von Dipl. Ing. Paul Wolf. Der Dresdner Stadtbaurat Wolf verschweigt hier, dass ein Hauptmotiv für diesen gewaltigen Stadtumbau die monumentale Anlage des Gauforum sein sollte, zu dem bei großen Veranstaltungen in kurzer Zeit 200 000 Sachsen aus allen Kreisen des „Gaus“ anfahren sollten, per Bus, per Auto, per Bahn. 70) Mutschmann 1939 |

|

|

Weiter zu: Verkehrsaspekte: Beginn des Umbaus zur autogerechten Stadt |

|

|

Einleitung Pläne 1920er Jahre, 1934, Gauforum 1937 |

Plan 1937 Erste Stufe |

Plan Juli 1938

Zweite Stufe |

Plan

Herbst 1938 Dritte Stufe |

|

Umgestaltungspläne an Plätzen.

Einzelprojekte Teil 1 |

Umgestaltungspläne an Plätzen. Einzelprojekte Teil 2 |

Verkehrsaspekte |

"Großstadtgesundung"

und "Rassenhygiene" |

|

Mutschmannplan 1939 "Neugestaltungsstadt" Vierte Stufe |

Plan 1940 Fünfte Stufe |

Finanzierung und kritische Stimmen | 1946, Conert-Plan „Vorentwurf für die Neugestaltung der Innenstadt Dresden“ |

| Fazit | Quellen- und Literatur |

|

|

| EPOCHEN-ÜBERSICHT • START • KONTAKT • LINKS |

|

|