Pläne des Dresdner

Stadtplanungs- und Hochbauamtes von 1937 bis 1940

Thomas Kantschew - Mai 2025 |

| Zurück Einzelprojekte Teil 2 |

Vor "Großstadtgesundung" |

|

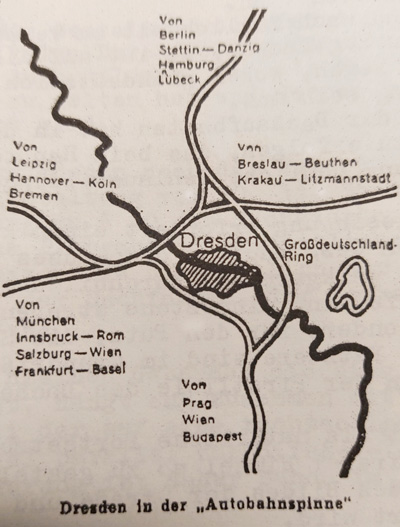

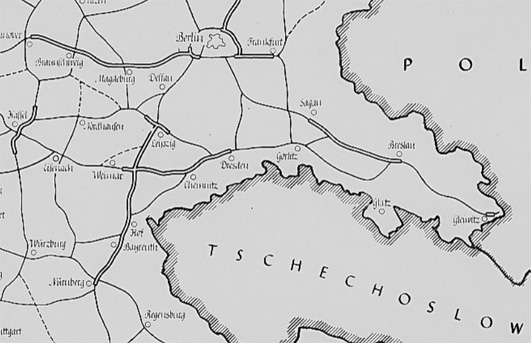

Verkehrsaspekte: Beginn des Umbaus zur autogerechten Stadt Paul Wolf war ein Städtebauer, als die Moderne am Anfang des 20. Jahrhunderts die europäischen Großstädte in ihren alten Stadtkernen mit massiven Veränderungen konfrontierte. 1928 unternahm er eine längere Reise in die neue Welt, wo er u.a. die jüngsten dynamischen Entwicklungen in New York, Washington, Chicago und Boston studierte. In New York z.B. seien bereits so viele Autos unterwegs, dass „die Straßen im Stadtinneren nicht mehr den Anforderungen eines aufs höchste gesteigerten Verkehrs genügen.“ (71) Wolf notierte die Autounfälle mit Todesfällen: 1924 waren es in der USA-Statistik: 19 000 Tote, täglich durchschnittlich im gesamten Land 52 Tote und ca. 1200 Verletzte. An diesen Zahlen war gut erkennbar, wohin der künftige Großstadtverkehr auch in Europa bald führen würde. Es bestand eine dringende Notwendigkeit, den motorisierten Verkehr der Innenstädte besser zu ordnen. Weiter schrieb er: „In New York sind 1,5 Millionen Autos vorhanden, auf 5 Einwohnern entfällt ein Auto. In Washington sind es 200 000 Autos auf 500 000 Einwohnern, dh. 2 ½ Menschen auf ein Auto.“ und weiter: „Überall wird auf die Anlage von Autoparkplätzen, auch in den Fabriken für die Autos der Arbeiter usw. Rücksicht genommen. Der Amerikaner benutzt sein Auto gewöhnlich nicht länger als 2 Jahre, dann verkauft er es für 25-50 $.“ Wolf bewunderte „Großgaragen mit zahlreichen Stockwerken“ und „Flachdachbauten, wo das Dach zum Parken benutzt wird“. Diese Reiseeindrücke aus den USA, ein Jahr vor Beginn der Großen Depression 1929, hatten durchaus Auswirkungen auf seine rigorosen Umgestaltungspläne für Dresden zehn Jahre später. Inzwischen waren die bereits in der Weimarer Republik entwickelten ersten Autobahnpläne in einigen Teilen als „Reichsautobahn“ umgesetzt, so auch die Strecke von Chemnitz nach Dresden und in weiterer Planung nach Schlesien. Reichsautobahnen und Zufahrtsstraßen in die Innenstadt In Paul Wolfs Neugestaltungsplan 1938 sollten die Verbindungen der Autobahn-Abfahrten zur Innenstadt neu- bzw. ausgebaut werden: „Die nach Dresden führenden und noch geplanten Reichsautobahnen gaben Veranlassung zu einer durchgreifenden Neuordnung des Hauptverkehrsstraßennetzes, von dem besonders die Zubringer zur Reichsautobahn in der Durchführung begriffen sind. Bei der (...) Elbbrücke der Reichsautobahn ist auch bereits Rücksicht auf die spätere Durchführung einer städtischen Schnellbahn genommen worden. Auf Altstädter Seite wurde vor allem mit dem weiteren Ausbau einer niveaukreuzungsfreien Verkehrsstraße längs der Elbe begonnen.“ (72)  Planung Reichsautobahn, Stand: 1938 (vor dem Münchner Abkommen 30.09.1938), Unbekannter Fotograf, Foto: Deutsche Fotothek, Ausschnitt. T.Kantschew. Gesamtes Bild: http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/70032226 Für die neue Reichsautobahn Chemnitz-Dresden-Görlitz wurden 1937-1940 konkret diese drei Zubringerstraßen aus dem Dresdner Stadtzentrum geschaffen bzw. ausgebaut: Meißner Landstraße nach Briesnitz auf Altstädter Seite, Lommatzscher Straße und Hansastraße, beide auf Neustädter Seite. Die Verlängerung der Hansastraße als vierspuriger Neubau ab Fritz-Reuter-Straße Richtung nördlich gelegener Reichsautobahn erfolgte im Kriegsjahr 1940. Grundlage war der Bebauungsplan Neustadt-Nordwest (1938-1940). Stadtplan 1940 mit den drei Autobahnausfahrten: Dresden Altstadt,Dresden Neustadt, Dresden Nord: https://www.deutschefotothek.de/documents/obj/70400044/df_dk_0000050 Im September 1939 war bereits eine Planung für zusätzliche Autobahnen in der zuständigen Direktion der Reichsautobahnen, Oberste Bauleitung Dresden (OBR) mit dessen Leiter Claußnitzer vorhanden. Fritz Todt war, als „Generalinspektor für das deutsche Straßenwesen“ mit der Festlegung der Linienführung und die Detailplanung beauftragt, also auch für Planungen ins „Sudetenland“ und darüber hinaus in das so genannte Protektorat „Mähren und Böhmen“. Eine neue Verbindung sollte 1939 nördlich von Dresden ein Autobahnkreuz bilden: von Berlin kommend, weiterführend um die Dresdner Heide, westlich oder östlich von Pirna die Elbe kreuzend, über den Erzgebirgskamm bis ins sogenannte „Sudetenland“ und dann nach Prag/Wien (73). Auch hier waren die Anschlüsse der geplanten Elbtal-Fernverkehrsstraße an die neue Autobahn einzuplanen. Auf Lokalebene spiegelten sich wie in einem Brennglas nach dem Münchner Abkommen bereits 1938/39 die Expansionspläne des Dritten Reiches, die bald darauf in den II. Weltkrieg mündeten.

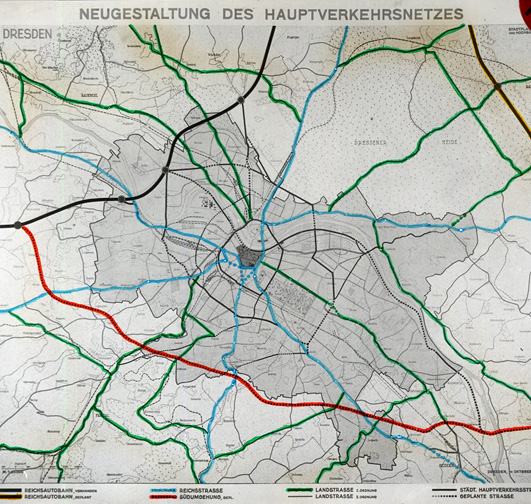

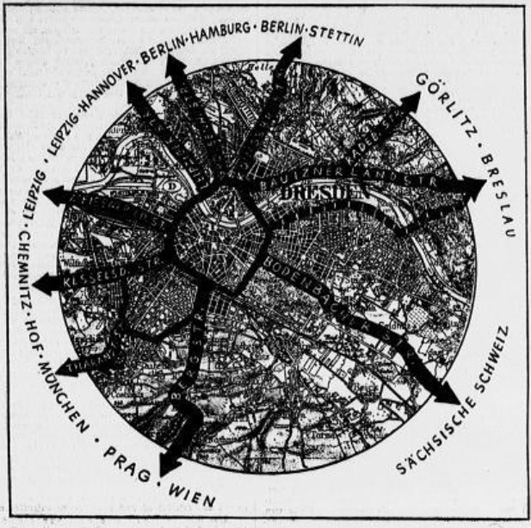

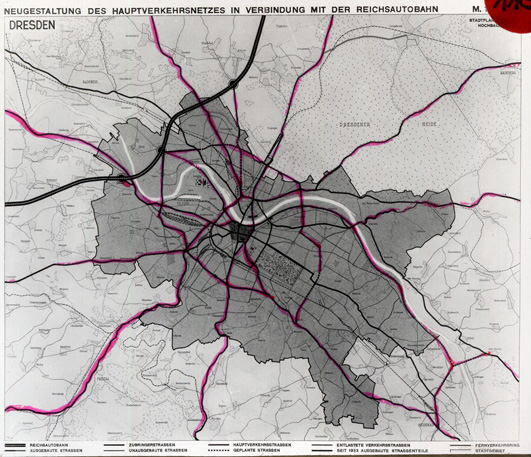

Niveaukreuzungsfreie Fernverkehrsstraße im Elbtal Aber nicht nur Autobahnzubringer waren 1938/39 in Planung. Für eine schnellere Mobilität im gesamten Elbtal um Dresden wurde besagte neue Fernverkehrsstraße entlang der Elbe konzipiert: "Auf dem linken Elbufer ist eine niveaukreuzungsfreie Fernverkehrsstraße geplant, die, aus dem Raum Niedersedlitz kommend, im Norden von Dresden über die Elbe führt und dort den Anschluß an die Lößnitz gewinnt. Sie wird zugleich Zubringerstraße für zwei Reichsautobahnen sein, und zwar im Süden Dresdens für die künftige Autobahn Berlin-Dresden-Prag und im Norden Dresdens für die bereits bestehende Autobahn Chemnitz-Dresden-Breslau." (75) Das heißt also, eine Art frühe Form von Stadtautobahn (bzw. eine Stadt-Schnellstraße) sollte im dicht besiedelten Elbtal vom Industriegebiet Niedersedlitz in die Innenstadt Dresdens und weiter Richtung Lößnitz nach Radebeul führen. Diese niveaukreuzungsfreie Fernverkehrsstraße, d.h. mit Brücken oder Tunnelkreuzungen, hätte zusätzlich als Autobahnzubringer für beide Strecken gedient. Am Schillerplatz sollte die neue Fernverkehrsstraße jedoch direkt unter der Brücke "Blaues Wunder" im Hochwasserschutzbereich liegen.  Neugestaltung des Hauptverkehrsnetzes von Dresden, Stadtplanungs- und Hochbauamt Dresden, Okt. 1941 (Tag der Aufnahme: 12.2.1942) Stadtarchiv Dresden, 6.4.40.1 Stadtplanungsamt Bildstelle, Nr. XIII948, Fotograf/in unbekannt, 1942, Vergrößerung In der Vergrößerung gut zu erkennen: neue Fernverkehrsstraße entlang der Elbe bis Autobahnauffahrt Dresden Neustadt (teilweise gepunktet) und geplante Nord-Süd-Achse als übergeordnete „Reichsstraße“ von Klotzsche, Albertplatz, Carolabrücke, Altstadt, TH-Viertel bis zur geplanten „Südumgehung“ Dresdens (im Plan rot markiert). Seltsamerweise wurde in dieser Verkehrsplanung nicht das alles beherrschende Gauforum im Plan unterlegt. Innenstadt-Ring (heute: 26er Ring) Eine untergeordnete Rolle im städtischen Nahverkehr sah das Stadtplanungsamt Dresden für den Innenstadtring (heute 26-Ring mit den Bundesstraßen 170 und 173) vor. Dieser Ring wurde lediglich als „Städtische Hauptverkehrsstraße“ gelistet, während in Paul Wolfs Planung der Neugestaltung Innenstadt Dresden ab 1939 die überregional herausragenden Straßen als Reichsstraßen klassifiziert wurden. In den Debatten zum Verkehrskonzept spielte der äußere Ring wenige Jahre zuvor noch eine größere Rolle, wie ein Artikel zu „Ausfallstraßen“ mit folgender Skizze verdeutlicht.  Skizze mit Ausfallstraßen und Ringstraße, DNN vom 7.7.1935 Stadtplan Dresden um 1935 mit eingezeichneten, gelb markierten Hauptstraßen, im Plan als „Durchfahrtsstraßen“ bezeichnet: www.deutschefotothek.de/documents/obj/90008232 Aber es hatte sich herausgestellt, dass der 26er-Ring eine zu geringe Wachstumskapazität hatte und der weitere Ausbau deshalb verworfen wurde: "Die Ablenkung des Fernverkehrs auf den äußeren Ring, der von der Straßenbahnlinie 26 befahren wird, hat nur eine geringe Entlastung für diese viel zu schmale Hauptverkehrsachse gebracht, zumal auch der Fernverkehrsring den heutigen Anforderungen in keiner Weise entsprechen kann." - so hieß es am 13.12.1938 in einer Tageszeitung, als die Dresdner Umbaupläne einer „Rahmenplanung“ näher erläutert wurden. (76) In einem Plan "Neugestaltung des Hauptverkehrsnetzes in Verbindung mit der Reichsautobahn" vom Stadtplanungs- und Hochbauamt Dresden (also Paul Wolfs Behörde) vom Januar 1938 waren lediglich Reichsautobahnen, Zubringerstraßen, Hauptverkehrsstraßen, Fernverkehrsring eingezeichnet. An eine konkrete Altstadtumfahrung wurde Anfang 1938 nur im Sinne einer Entlastung der bisherigen Altstadtrouten gedacht. Diese Verkehrsplanung gehört zum Plan Neugestaltung der Innenstadt Dresden, erste Stufe.

"Neugestaltung des Hauptverkehrsnetzes in Verbindung mit der Reichsautobahn" Dresden, 6.1.1938 Die pinkfarbene Markierung ist erst nachträglich hinzugefügt worden. Stadtarchiv Dresden, 6.4.40.1 Stadtplanungsamt Bildstelle, Nr. XIII5180, Fotograf/in unbekannt, 1938. Vergrößerung |

|||

|

71)

Paul Wolf: Städtebauliche Reiseeindrücke in den vereinigten Staaten von

Amerika. In: Deutsche Bauzeitung, Nr. 102/103, 1928, (S.862) Es ist stark anzunehmen, dass Paul Wolf das damalige Hauptwerk zur Verkehrsregulierung von einem Experten der damaligen Zeit während seiner USA-Reise 1928 studierte: Miller McClintock: Street Traffic Control, New York 1925. Gesamter Text auf: www.archive.org 72) DBZ 1938, Heft 42, 19.Oktober 1938 73) Vgl.: Bertram Kurze: Reichsautobahnen in Mitteldeutschland, Staßfurt 2014. Der Autor Kurze beschreibt die 1938/39 diskutierten Strecken einer nordöstlichen und einer südwestlichen Trasse um Dresden, wobei letztlich die nordöstliche Variante favorisiert wurde. Siehe: Kapitel: Reichsautobahn Dresden- Lobositz (-Prag), Strecken-Nr. 65, S. 73-80. https://reichsautobahnen-in-mitteldeutschland.de 74) Dresdner Anzeiger vom 31.05 / 01.06.1941, Artikel unter der Überschrift „Großstadtverkehr strömt durch Dresden“ 75) Mutschmann Sept. 1939. Ein kleiner Teil dieser Strecke wurde 1937 mit dem verbreiterten „Hindenburgufer“ (seit 1901 bestehend, ab 1921 „Hochuferstraße“, heute Käthe-Kollwitz-Ufer) umgesetzt. 76) NSDAP-Parteizeitung „Der Freiheitskampf“ vom 13.12.1938, S. 5 unter der Überschrift „Nach Berlin und München nun auch Dresden. Eine Rahmenplanung für die Umgestaltung der Innenstadt auf der Münchner Architekturausstellung ausgelegt.“ |

|||

Reichsstraße 170 „Reichsstraßen“ sind in diesem Dresden-Plan "Neugestaltung des Hauptverkehrsnetzes in Verbindung mit der Reichsautobahn" vom 6.Januar 1938 noch nicht aufgelistet, obwohl sie seit 1934 im Deutschen Reich eingeführt worden waren und die Bezeichnung Fernverkehrsstraßen ablösten. Die anvisiert durchgehende Reichsstraße 170, in Dresden über die neue Nord-Süd-Achse am Rathausplatz vorbeiführend, wurde erst nach 1939 mit Hitlers Erlass für Dresden als Neugestaltungsstadt verbindlich konzipiert. „Reichsstraße“ bedeutete in diesem Fall die Durchfahrt des überregionalen Verkehrs von Böhmen über Dresden nach Norden. Die Planung für eine neu zu schaffende Innenstadt-Durchbruchstraße der Nord-Süd-Achse als Altstadtumfahrung war spätestens ab diesem Zeitpunkt auch dem Ferndurchgangsverkehr gewidmet. Der Generalinspektor für das deutsche Straßenwesen Fritz Todt war für die Verwaltung der Reichsstraßen zuständig, unterstützt von den Länderverwaltungen. Die Unterhaltung der Reichsstraßen war Aufgabe der Länder. (77) Die Straßenbaulast trug jedoch das Reich, d.h. in Dresden hätte die Finanzierung der die Innenstadt tangierenden Reichsstraßen Berlin übernehmen müssen. Die Reichsstraße 170 trug nach 1945 in der DDR die Bezeichnung Fernverkehrsstraße F 170 und wurde nach 1990 die Bundesstraße B 170, welche bis heute durch das Stadtzentrum Dresdens führt. Wie bereits oben beschrieben, sollten 1938 im Zentrum Dresdens anstelle des Ausbaus eines äußeren Innenstadtrings neue Durchbruchstraßen entstehen, die eine Umfahrung der inneren Altstadt und eine teilweise Verlagerung des Geschäftsviertels („City“) ermöglicht hätten. In den Neugestaltungsskizzen 1938 war es noch zu keiner detaillierten Verkehrsplanung gekommen, ob z.B. Straßenbahnen auf den neuen Achsen fahren sollten (78). Lediglich die Planung für die Durchbruchstraße anstelle des Fischhofplatzes von 1937 beinhaltete dezidiert keine Trasse für Straßenbahnen. In den Stadt- und Verkehrsumbauplänen des Dresdner Stadtplanungs- und Hochbauamtes zeigen sich 1938 erste Grundstrukturen für eine künftige autogerechte Stadt, die dann in der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts tatsächlich realisiert wurde. Diese Planung fiel nicht vom Himmel. Sachsen als Motor der Industrialisierung Deutschlands war mit mehreren Autofirmen neben dem Opelstandort im hessischen Rüsselsheim eines der wichtigsten deutschen Länder für Automobilproduktion seit den 1910er Jahren im deutschen Reich. 1938 zählte die Statistik: „Im Zuge der Motorisierung hat Sachsen den Reichsdurchschnitt im Automobilbestand von 24 Einwohnern für ein Automobil überholt.“ (79) Auf je 20 Einwohner wurde im Land Sachsen ein Auto gezählt. Vor allem Dresden, die Hauptstadt von Sachsen, war in den 1930er Jahren eine besonders autobegeisterte Stadt. „Wiederum hatte nach Zahl der Automobile Dresden bereits im vorigen Jahr (1937) mit je 21 Einwohnern auf ein Kraftfahrzeug Berlin mit je 25 überholt.“ (79) In den 1930er Jahren gab es starke Zuwachsraten in den statistisch erfassten KFZ-Zahlen. So betrug im Jahr 1935 die Zahl der allein im Stadtgebiet Dresden gemeldeten Kraftahrzeuge (einschließlich Motorräder und Lastwagen) 28 712. 1936 waren es 30 050 und 1937 33 822. 1938 lag die Zahl am 1.10. bei 37 083. (80) Abbildung einer Statistik der Kraftfahrzeuge in Dresden von 1930 bis 1938 sowie das Zahlen-Rangking von Kraftfahrzeugen in Großstädten (u.a. Dresden) im Vergleich am 01.Juli 1938 (80). Die erwartete weitere starke Zunahme des Autobahnverkehrs sowie der forcierte und angestrebte Anstieg des motorisierten Großstadtverkehrs überhaupt erforderte eine Anpassung der Infrastruktur an das veraltete Innenstadt-Verkehrsnetz. Es fehlten Parkplätze, Hochgaragen, mehr Tankstellen und bessere Asphalt- und Teerstraßen. Neben dem PKW-Verkehr verursachte der stark zunehmende Bustransport erhöhte Verkehrsdichte im Zentrum. Die Kraftverkehrsgesellschaft Sachsen (KVG) setzte deutlich mehr Reisebusse, Linienbusse und in Dresden vor allem auch Tourbusse ein. (81)  Borchert, Christian: Szene aus einem Dokumentarfilm: Busbahnhof am Wiener Platz, 1930/1939, Deutsche Fotothek. Im Hintergrund rechts: Verkehrsampel-Turm von 1927 Eine Leipziger Tagung zu Städtebau beschäftigte sich mit der beschleunigten Motorisierung in Großstädten und deren Auswirkungen: Die DNN schrieb am 25. April 1938, dass Straßenbahnen, Kraftwagen (PKW und Lastwagen) sowie Fahrräder jeweils eigene Fahrspuren erhalten sollten: Motorisierung und Städtebau Die Landesgruppe Sachsen/Thüringen der Akademie für Städtebau, Reichs- und Landesplanung beriet in Leipzig Verkehrsfragen. (...) Über „Der Einfluß des Verkehrs auf Städtebau und Raumordnung“ sprach Stadtbaurat Dr. Wolf. Erstrebenswert sei die Trennung der verschiedenen Verkehrsarten — Straßenbahnverkehr, motorisierter Verkehr und Radfahrverkehr. Für Riesenstädte seien außerdem elektrische Schnellbahnen erforderlich. Doch täten auch Städte von bez. Größe Leipzigs oder Dresdens gut daran, Planungen für Schnellbahnen auszuarbeiten, um zu vermeiden, daß diese für später verbaut werden. Dringend erforderlich sei stärkere Berücksichtigung der Radfahrwege, die zweckmäßig in Grünstreifen eingebettet werden. Starke Überlastung der Straßen, Zunahme der Verkehrsunfälle, Mangel an Parkplätzen usw., werden in der nächsten Zukunft die deutschen Stadtverwaltungen zu durchgreifenden Maßnahmen zwingen. Neue Kraftwagenparkplätze werden auf weite Sicht nur im Zusammenhang mit Stadtsanierungsmaßnahmen oder durch Abbruch von Baublöcken geschaffen werden können. Die Entwicklung führe zwangsläufig zu Umgehungsstraßen und zu innerstädtischen Straßenverbreiterungen und Straßendurchbrüchen. Selbstverständliche Pflicht sei es, bei allen diesen Maßnahmen weitestgehende Rücksicht auf die Erhaltung kulturhistorischer Werte zu nehmen. (82) |

|

|

77) Gesetzestext: „Gesetz über die einstweilige Neuregelung des Straßenwesens und der Straßenverwaltung vom 26. März 1934", (RGBl. I, 1934 243-245), Siehe: www.autobahngeschichte.com (PDF) 78) Zum Vergleich: in Paris wurden 1937 Straßenbahnen komplett abgeschafft und durch Busse ersetzt. Die letzte Tram fuhr am 15. März 1937, siehe: https://de.wikipedia.org (Geschichte der Straßenbahn in der Île-de-France). Die Weltausstellung Paris 1937 (Exposition Internationale des Arts et Techniques dans la Vie Moderne) begann am 25.Mai 1937. 79) Adressbuch für Dresden und Vororte 1938, S.6 80) Genaue Aufschlüsselung der Zahlen von 1930 bis 1938 in "Die Großstadt Dresden 1939. Statistisches Taschenbuch und Kalender", Hrsg v. Statistischen Amt der Landeshauptstadt Dresden 1939. S.110-111. 81) Christian Suhr: Kraftverkehrsgesellschaft Sachsen 1919-1945 | Wurzeln - Werdegang - Fahrzeuge, 1998, Kapitel: „Hochkonjunktur unterm Hakenkreuz“, S. 70-77. 82) DNN am 25.04.1938. Paul Wolf griff hier auf einen bereits 1925 gehaltenen Vortrag zurück: „Der Einfluß des Verkehrs auf die Stadtform“, in: Städtebau-Vorträge. Der zweiten Dresdener Städtebauwoche 1925, Genzmer, Ewald u. Paul Wolf (Hg.), Verlag: Berlin, Der Zirkel, 1926 |

|

Auto-Union A.G Auto-Union A.G. Nachgestellte Reklameanzeige im August-Horch-Museum Zwickau mit den vier Ringen, die die vier verschiedenen Automarken symbolisieren. Das Museum ist in der Gründungs-Automobilproduktionsstätte von Audi untergebracht. Foto: Thomas Kantschew, Feb. 2025, Vergrößerung Wenn man von sächsischer Automobilproduktion in den 1930er Jahren spricht, ist in erster Linie die Auto-Union A.G. gemeint. Die Firma wurde 1932 als Zusammenschluss von vier Einzelfirmen gegründet: Audi, DKW, Horch und Wanderer.  Auto-Union Markenlogo mit den vier Ringen, die für die ehemals vier verschiedenen Automarken standen, August-Horch-Museum, Foto: Thomas Kantschew, Feb. 2025 Die Firma Auto-Union war bis 1939 nach Opel zweitgrößter Automobil- und Motorradhersteller Deutschlands. (Volkswagen „KdF-Wagen“ war 1939 erst in der Startphase.) Die Auto-Union Hauptverwaltung, anfangs in Zschopau, wurde 1936 in die Chemnitzer Presto-Werke verlegt.  Ausgestellter Horch 951 A, Pullmann-Cabriolet 1937 mit einer Karosserie von der Dresdner Firma Gläser (83) im August-Horch-Museum Zwickau, Foto: Thomas Kantschew, Februar 2025, Vergrößerung 1938 stammte jeder vierte neu zugelassene Pkw in Deutschland von der Auto-Union mit Firmensitzen in Chemnitz, Zwickau und Zschopau. Mit dem im Zwickauer Werk Audi produzierten preiswerten DKW „Frontwagen“ bekam die angestrebte Volksmotorisierung in Deutschland einen starken Schub, später (defacto erst nach 1945) überholt von „Volkswagen“ in Wolfsburg.  DKW Frontwagen F1 1931 im August-Horch-Museum Zwickau, Foto Thomas Kantschew, Feb. 2025 Auf internationalen Rennstrecken erreichten Rennwagen der Auto-Union Geschwindigkeitsrekorde, auch das ein Antrieb für schnellere Straßen innerhalb des Stadtgebietes von Dresden. (84) Allerdings darf man auch die dunkle Seite nicht ausblenden: Die Auto-Union A.G. setzte im Weltkrieg KZ-Häftlinge in ihren Produktionsstandorten ein. (85)  Wanderer W 25 Stromlinie Spezial von 1938 (Fahrgestell) und Karosserie-Rekonstruktion von 2003. Firma: Auto-Union, August-Horch-Museum Zwickau, Foto: Thomas Kantschew, Feb. 2025, Vergrößerung Andreas Knie hat 2023 einen aufschlussreichen Aufsatz geschrieben zu: Deutschlands Weg in die Automobilgesellschaft. Verkehrspolitik im Schatten des NS. Zusammenfassend heißt es bei ihm in Bezug auf unsere Gegenwart: Die entscheidenden Grundlagen für die autozentrierte deutsche Verkehrspolitik wurden im Nationalsozialismus gelegt. (86) Ein weiterer wichtiger Faktor zur Motorisierung Deutschlands waren die verschiedenen Autoclubs, allen voran der ADAC (Allgemein Deutscher Automobilclub), den es bereits seit 1903 als Motorrad-Vereinigung gab. Durch die alle Lebensbereiche durchdringende Gleichschaltung wurde auch der ADAC ab 27. September 1933 umgewandelt in den DDAC (Der Deutsche Automobilklub) als Einheitsklub. Die Führung des DDAC wurde dem „nationalsozialistischen Kraftfahrkorps NSKK“ übertragen, welches mit der Durchführung der Motorisierung Deutschlands insgesamt betraut wurde. Diese Gruppierung, als „Banner- und Willensträger der Motorisierung“ trug wesentlich zur damaligen Motorisierungsideologie bei, wie Dorothée Hochstetter 2005 detailliert darlegte. (87) In Dresden hatte der ADAC vor 1933 seinen Sitz im ehemaligen Prinz Georg Palais auf der Zinzendorfstraße 4 (Infos zum Palais Sekundogenitur). Auch in Dresden, wie überall in Hitlerdeutschland, ging der ADAC mit anderen Vereinen in den gleichgeschalteten DDAC auf. Die Gaugeschäftsstelle Sachsen bezog die Räume, gemeinsam mit dem NSKK, in diesem ehemaligen Barockpalais. Vermutlich hatten auch hochrangige Mitglieder des NSKK Sachsen und des Deutschen Automobilklubs auf die Pläne einer allumfassenden „Neugestaltung der Innenstadt Dresden“ 1937-40 Einfluss. Jörn Düwel und Niels Gutschow verorten Gründe für den Druck auf Verkehrs- und Stadtplaner in den 1930er Jahren schon in der Weimarer Republik: „Denn zunächst war das Auto euphorisch herbeigesehnt worden. Städtebauer gaben ihm Raum, damit es sich 'austoben' könne. Schon in den Zwanzigerjahren galt Experten ein radikaler Umbau der Städte als 'unerbittliche Forderung', um den befürchteten 'Verkehrskollaps' abzuwenden. (…) forderten Städtebauer, 'die uralten, verwinkelten, ungesunden Stadtanlagen mit ihren halsbrecherischen Straßen abzureißen und an ihre Stelle eine moderne Stadt zu setzen.' “ (88) Außerhalb der Dresdner Innenstadt wurden in den Neubaugebieten der 1930er Jahre sowohl Villen als auch Mehrfamilienhäuser fast immer mit Garagen ausgestattet. An manchen Stellen wurden auch ganze Garagenanlagen errichtet wie in der neuen Siedlung westlich der Paradiesstraße durch die Architekten Alfred und Kurt Schubert 1939:  Garagen unter zwei Plateaus mit jeweils sieben Garagen an der Paul-Wiegler-Straße in Dresden Zschertnitz, Vergrößerung, Foto: Thomas Kantschew 25.11.2024 Seit 17.Februar 1939 trat im gesamten Land eine „Reichsgaragenordnung" (RGaO) in Kraft, die erstmals die Stellplatzpflicht beim Neubau regelte. Fahrradwege Plan von Dresden mit Verkehrsordnung für Radfahrer 1937 https://www.deutschefotothek.de/documents/obj/90097823/df_dk_0012641 Es ist sehr erstaunlich, dass bei den Neugestaltungsplänen für die Innenstadt Dresden 1937 / 1938 durchaus auch immer wieder von besseren und teilweise separaten Fahrradwegen gesprochen wird. In einer Zeit, als sich nur Bessergestellte ein eigenes Auto leisten konnten, wo sich die Mehrzahl der Stadtbewohner mit dem öffentlichen Nahverkehr bewegten, hatte das Fahrrad einen noch viel höheren Stellenwert als heute. Massen von Arbeitern und Angestellten fuhren mit dem Rad in die zahlreichen Fabriken außerhalb bzw. in die Büros der Innenstadt. Es gab durchaus eine starke Reglementierung des Radverkehrs mit Einbahnstraßen und Fahrradfahrverboten. Auf der Prager Straße, Seestraße, Altmarkt bis Georgentor war es 1937 z.B. verboten, mit dem Fahrrad von 9- 20 Uhr zu fahren, ebenso mit dem Motorrad samt Beiwagen. Zu eng und unsicher war es mittlerweile auf den Straßen geworden. Häufig gab es im dichten Verkehr schwere Unfälle. Um dieser Missstände Abhilfe zu schaffen wies Paul Wolf immer wieder auf die Notwendigkeit von separaten Fahrradwegen hin, für die er auf den neuen Promenadenstraßen seiner Pläne einen gewissen Platz einräumte. Auf der ausgebauten Elbuferstraße (heute Käthe-Kollwitz-Ufer) wurden 1937 separat zur Autofahrbahn abgetrennte Fahrradspuren angelegt. Insgesamt jedoch favorisierte die neue Verkehrsplanung für die Neugestaltung der Innenstadt Dresden 1937- 1940 eindeutig den motorisierten Verkehr. Der öffentliche Nahverkehr rückte in die zweite Reihe. Ganz zum Schluss kamen Fahrradfahrer und Fußgänger. |

|

|

82) DNN am 25.04.1938. Paul

Wolf griff hier auf einen bereits 1925 gehaltenen Vortrag zurück: „Der

Einfluß des Verkehrs auf die Stadtform“, in: Städtebau-Vorträge. Der

zweiten Dresdener Städtebauwoche 1925, Genzmer, Ewald u. Paul Wolf (Hg.),

Verlag: Berlin, Der Zirkel, 1926 83) Hintergründe zu einer der bekanntesten Karosserie-Firmen Deutschlands vor 1945: Gläser in Dresden siehe: https://de.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A4ser-Karosserie. 84) Im 26.April 1939 erfolgte die provisorische Teileinweihung des 10km langen „Großdeutschlandringes“, als damals neueste und modernste Rennstrecke des deutschen Kraftfahrsports in Hohnstein, Nähe Sächs. Schweiz. Zu deren Erbauung wurden auch KZ-Häftlinge von der NSKK-Motorgruppe Sachsen eingesetzt. Durch den II. WK kam es nie zu einem tatsächlichen Autorennen. Infos hier: https://www.walter-magazin.de/abenteuer/grossdeutschlandring/ 85) Siehe: Martin Kukowski, Rudolf Boch: Kriegswirtschaft und Arbeitseinsatz bei der Auto Union AG Chemnitz im Zweiten Weltkrieg, 2014, Kapitel: 2.2: Der Aufschwung vor dem Zweiten Weltkrieg (1933–1939) S.43 86) Gesamter Text von Andreas Knie vom 15.12.2023: www.bpb.de 87) Dorothée Hochstetter: Motorisierung und „Volksgemeinschaft". Das Nationalsozialistische Kraftfahrkorps (NSKK) 1931 – 1945, München 2005, S.177 ff. 88) Jörn Düwel und Niels Gutschow: "Verkehr in Not. Das Automobil im Städtebau", Berlin 2024. |

|

|

Weiter zu: „Großstadt-Gesundung“ und „Rassenhygiene“ |

|

|

Einleitung Pläne 1920er Jahre, 1934, Gauforum 1937 |

Plan 1937 Erste Stufe |

Plan Juli 1938

Zweite Stufe |

Plan

Herbst 1938 Dritte Stufe |

|

Umgestaltungspläne an Plätzen.

Einzelprojekte Teil 1 |

Umgestaltungspläne an Plätzen. Einzelprojekte Teil 2 |

Verkehrsaspekte |

"Großstadtgesundung"

und "Rassenhygiene" |

|

Mutschmannplan 1939 "Neugestaltungsstadt" Vierte Stufe |

Plan 1940 Fünfte Stufe |

Finanzierung und kritische Stimmen | 1946, Conert-Plan „Vorentwurf für die Neugestaltung der Innenstadt Dresden“ |

| Fazit | Quellen- und Literatur |

|

|

| EPOCHEN-ÜBERSICHT • START • KONTAKT • LINKS |

|

|