Pläne des Dresdner

Stadtplanungs- und Hochbauamtes von 1937 bis 1940

Thomas Kantschew - Mai 2025 |

| Zurück "Großstadtgesundung" |

Vor Plan 1940 (Fünfte Stufe) |

|

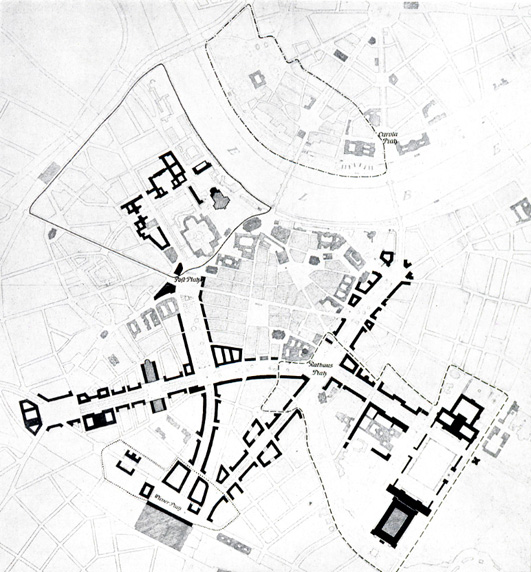

1939 - Mutschmann-Plan – vierte Stufe Dresden wird offiziell „Neugestaltungsstadt“ Mit dem „Führererlass“ vom 17.Februar 1939 erhielt Dresden neben Augsburg, Bayreuth, Breslau, Graz und Würzburg den langangestrebten Status einer „Neugestaltungsstadt“. Alle 25 „Neugestaltungsstädte“, die teilweise erst 1940 hinzukamen, sind unter diesem Link aufgelistet: https://de.wikipedia.org Nur drei Wochen später erfolgte am 09. März 1939 der erste Spatenstich am Gauhaus, den der sächsische Gauleiter Mutschmann mit großem Pomp in Szene setzte. Der Pulsnitzer Anzeiger schrieb am 10.03.1939: "In Dresden beginnt mit dem Spatenstich zum Gauhaus die Neugestaltung der Stadt.“ Konkretisiert wurde das weitere Vorgehen in der „Verordnung über die Neugestaltung der Stadt Dresden vom 14. Juli 1939" , eine Verordnung des „Reichsarbeitsministers zur Neugestaltung Dresdens auf der Grundlage des 'Gesetzes zur Neugestaltung deutscher Städte' 1937“. Hitler ordnete die „Durchführung“ der von ihm bestimmten besonderen städtebaulichen Maßnahmen an. Die Rede ist jetzt von einem anzustrebenden „neuen Generalbebauungsplan“. Gauleiter und Reichsstatthalter Mutschmann bekam von Hitler den Auftrag, eine „Durchführungsstelle“ einzurichten. Mutschmann übertrug diese Aufgabe dem Architekten Martin Hammitzsch, Schwager Hitlers und Leiter der Dresdner Bauschule just am 1. September 1939, dem Tag, als mit dem Überfall auf Polen durch die deutsche Wehrmacht der II. Weltkrieg begann. Martin Hammitzsch und dessen Durchführungsstelle sollte im Zug der Planung zur Neugestaltungsstadt Dresden koordinierend wirksam werden. Dieser Dienststelle waren alle mit den städtebaulichen Maßnahmen für Dresden im Zusammenhang stehende Vorgänge und Planungen ab einer bestimmten Größe zu unterbreiten. Eva Benz-Rabalah beschrieb 1990 in ihrer Dissertation zu Paul Wolf eine starke Konkurrenz zwischen Wolf und Hammitzsch, „weil er die Neugestaltung Dresdens übernehmen wollte“. (92) Stadtbaurat Paul Wolf hatte jedoch auch nach dem 01. September 1939, entgegen vorheriger Annahmen, durchaus Einfluss auf die Weiterentwicklung der Dresdner Neugestaltungspläne. In einem Schreiben vom 15.Juni 1945 heißt es nach Kriegsende von Regierungs-Baurat Fritz Arnold als Mitarbeiter in der Dresdner Durchführungsstelle in einem abwiegelnden Ton: "Auf Grund der Verordnung über die Neugestaltung der Stadt Dresden vom 14.Juli 1939 wurde ab 1.Sept. 1939 die Durchführungsstelle für die Neugestaltung der Stadt Dresden errichtet. Es wurde von vorherein festgelegt, daß sich die 'Durchführungsstelle' bei der Erfüllung ihrer Aufgaben weitestgehend der in Frage kommenden städtischen und staatlichen Dienststellen zu bedienen habe, um Doppelarbeit und die Bildung einer neuen großen Dienststelle, wie das bei den Neugestaltungsmaßnahmen in anderen Städten zu beobachten war, zu vermeiden. Es war auch vorgesehen, für bestimmte Bauaufgaben zur gegebenen Zeit freischaffende Architekten heranzuziehen. Die Tätigkeit der "Durchführungsstelle" sollte sich nur auf die Lenkung und Leitung der nach dem Gesetz über die Neugestaltung deutscher Städte und der erwähnten Verordnung vom 14.7.1939 zu erfüllenden besonderen Aufgaben erstrecken. Diese Aufgaben wurden von Prof. Dr. Hammitzsch und von mir nebenamtlich erledigt." (93) Tatsächlich hatten 1941 Beamte in der Reichskanzlei Berlin das Planungswirrwarr in vielen deutschen Städten und sich überschneidende Kompetenzen kritisiert und angemahnt: „Die Gauleiter müßten angewiesen werden, die Planungsarbeiten den vorhandenen staatlichen und gemeindlichen Verwaltungseinrichtungen zu übertragen.“ (94) Auf die Kompetenz der Fachbehörden sollte auf keinen Fall verzichtet werden. Für Dresden hieß das: Mutschmann als Gauleiter mit besonderer Machtfülle hatte in der sächsischen Hierarchie oberste Gewalt, die städtischen Planungsbehörden waren untergeordnet. Die Durchführungsstellte organisierte die Planung der konkreten Umsetzung.  Plan Neugestaltung der Innenstadt Dresden mit vier Schwerpunkten. Aus: Mutschmann, Martin: Die städtebauliche Neugestaltung Dresdens, In: Deutscher Baumeister, Sept. 1939 (Heft 9). Mutschmann verwendete 1939 den Paul-Wolf-Plan „Neugestaltung der Innenstadt Dresden“ von November 1938. Vergrößerung |

|

|

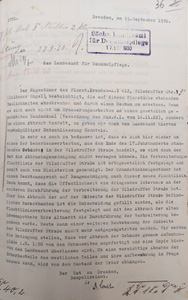

92) Eva

Benz-Rabalah: Leben und Werk des Städtebauers Paul Wolf (1879-1957) unter

besonderer Berücksichtigung seiner 1914-22 entstandenen Siedlungsentwürfe

für Hannover, Hannover 1990, S.108 93 ) Dokument vom 15.Juni 1945, Betr. Durchführungsstelle für die Neugestaltung der Stadt Dresden. Von Fritz Arnold (Reg. Baurat) an den Herrn Oberbürgermeister - Bauverwaltung zu Dresden, In: Akte Dezernat Aufbau 25 "Durchführungsstelle" seit 1939, übergeben der neuen Stadtverwaltung im Juni 1945 (Stadtarchiv Dresden) 94) Vermerk zur Besprechung in der Reichskanzlei am 16.09.1941, In: Christiane Wolf, Gauforen, S.273 |

|

|

Vier Schwerpunkte der „vorläufig in Betracht kommenden Gebiete“

|

|

|

95) Martin Mutschmann: Die

städtebauliche Neugestaltung Dresdens, In: Deutscher Baumeister, Sept.

1939 (Heft 9) 96) Dresdner Neueste Nachrichten: 25.08.1939 (25 ehem. Stadtverordnete fungierten nun als "Ratsherren", waren jedoch nicht beschlussfassend.) |

|

|

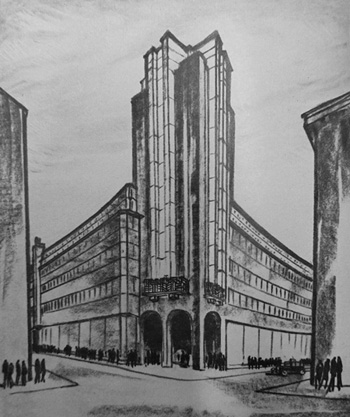

Neues Geschäftsviertel In Mutschmanns Erläuterungen zur geplanten „Neugestaltung der Innenstadt Dresden“ 1939 fällt noch ein weiterer Punkt auf: „teilweise Verlagerung des Geschäftsviertels". Schon vor dem I. Weltkrieg, aber vor allem in der Weimarer Zeit entstanden in der Dresdner Altstadt und der Prager Straße zahlreiche größere Geschäftshäuser, mehrstöckige Warenhäuser und blockgreifende Kaufhäuser, teilweise unter Abriss bzw. Überformung wertvoller historischer Bebauung. (z.B, Kaufhaus Herzfeld, Renner, Alrsberg [„arisiert“ 1933], Kaiser-Stoff-Etagen, DeFaKa). Dresden war für die Elbtal-Region mit ca. einer Million Einwohnern am Beginn der 1930er Jahre ein Einkaufsmagnet geworden. Der fehlende Platz für weitere größere Kaufhäuser war in der eng bebauten Altstadt nicht mehr gegeben, einschließlich der viel zu engen Prager Straße.  Das Warenhaus Tietz (Dresden) wurde nach 1933 „arisiert“. Vgl. Foto vom Tietz um 1930: https://altesdresden.de Mit dem allumfassenden Neugestaltungsplan 1938, mehrfach modifiziert, wurde auch ein neues Geschäftsviertel ins Spiel gebracht. Dieses wäre per Automobil besser zu erreichen und mit mehreren Parkplätzen ausgestattet gewesen. Durch die zahlreichen geplanten Durchbruchstraßen und die dadurch bedingten Abbrüche von Gebäudesubstanz aus dem 19. Jahrhundert wäre viel neuer Platz entstanden für voluminöse Großstadtkaufhäuser, Verwaltungs- und Bankgebäude, ohne Altstadtformen und kleinteilige Parzellenstrukturen der Vororte beachten zu müssen. Vermeintlich sollte Rücksicht auf das überlieferte Kulturgut bei der städtischen Neugestaltung Dresdens genommen werden. Defacto hätten umstürzende Neuordnungen das authentische Gesicht der Stadt mit 700-jähriger Geschichte stark verändert, insbesondere in den Stadtvierteln um die Kernaltstadt aus dem 19. Jahrhundert. Ein Beispiel soll diesen Prozess anschaulich machen. Im inneren Altstadtbereich sorgte 1930 der Abriss des Barockhauses „Hotel zum goldenen Engel“ auf der Wilsdruffer Str. 7 für starken Protest der Landesdenkmalpflege und Gurlitt. Auf dem Grundstück sollte ein Warenhausneubau für die Kaiserstoff-Etagen entstehen. Infos auf: https://www.das-neue-dresden.de/warenhaus.html In einem Antwortschreiben vom 15.09.1930 wies Baupolizeidirektor Herbert Conert auf den seit 1913 vorhandenen Fluchtlinienplan und der vorgesehenen Verbreiterung der Wilsdruffer Straße hin.  an das Landesamt für Denkmalpflege Sachsen, 15.09.1930 Archiv Landesamt für Denkmalpflege Sachsen, Akte 401- Straße Wilsdruffer Str. Foto: T.Kantschew, Vergrößerung Die angestrebte Schonung von wichtigen Barockbürgerhäusern im innersten Altstadtkern hatte ein Streben nach Dezentralisierung der Geschäftscity in Dresden zur Folge, also einer Teilverlagerung des Einkaufsviertels. Auch dieser Aspekt spielte bei den Neugestaltungsplänen von Paul Wolf, der ebenso Mitglied des sächsischen Landesdenkmalamtes war, eine Rolle, wenn auch eine untergeordnete. Umwandlungsprozess der Altstadt zur Geschäftsstadt und zur City Paul Wolf war nicht nur Architekt, sondern durchaus ein erfahrener Fachmann im Bereich Städtebau, sah sich in der Tradition von Camillo Sitte. In dem während seiner Amtszeit in Hannover verfassten Buch „Städtebau“ versuchte Wolf nach der deutschen Revolution 1918/19 Brücken zu bauen zwischen der historisch überlieferten Stadt und den Anforderungen der „Stadtform der Zukunft, die nur im Geiste einer neuen Zeit gelöst werden kann“. Obwohl dieses Buch nun von der Perspektive 1938 zwanzig Jahre zurück lag, kann man doch Rückschlüsse ziehen über Paul Wolfs Grundsätze des Umgangs der modernen Großstadt des 20. Jahrhunderts mit der historischen Stadt. Im Kapitel über die „Geschäftsstadt“ schrieb er bereits 1919 über die Notwendigkeit von Durchbruchstraßen: Erfordert aber der fortschreitende Verkehr, namentlich in den nach dem Stadtinnern führenden Radialstraßen gebieterisch einen Durchbruch und damit die Niederlegung einzelner Stadtviertel, so muß die neue Zeit ohne Sentimentalität über die alte hinwegschreiten und Neues, Besseres an die Stelle des Alten setzen. Diese neuen Straßenzüge müssen aber dann, wie es schon durch Hausmann in Paris geschehen ist und wie es neuerdings auch die Stadt Hamburg in der Mönkebergstraße in durchaus zeitgemäßer Weise gemacht hat, ganz den Bedürfnissen unserer Zeit entsprechen. (…) Ist das Alte schon einmal durch die rasch pulsierende Entwicklung unserer Zeit überlebt und unbrauchbar geworden, so müssen wir unsere neuen Forderungen ohne Zagen zur Durchführung bringen und klare und gesundheitlich einwandfreie Verhältnisse schaffen. (97) Im Buch "Sachsens Städtebau" ergänzte Paul Wolf 1927 seine Zukunftsentwürfe zum Thema "Innere Stadterweiterung" für die sächsischen Großstädte Dresden, Leipzig und Chemnitz: Das pulsierende Leben der City der Großstadt mit seinen vielgestaltigen Erscheinungen des Großstadtlebens läßt uns in der Zukunft eine ganz neue Art von Stadt erkennen, für welche einen architektonischen Rahmen zu schaffen Aufgabe künftiger baulicher Gestaltung sein wird. In den Geschäftshäusern und Geschäftsstraßen der inneren Stadt wird sich ganz besonders der Rhythmus der Arbeit der Großstadt wiederspiegeln. Banken und Bürohäuser, an wenigen sorgfältig auszuwählenden Punkten der Stadt zu Hochhäusern gesteigert, werden die neuen Dominanten der künftigen Geschäftsstadt darstellen. (98) Paul Wolfs Überlegungen zur Citybildung und „Innerer Stadterweiterung“, in den 1920er Jahren konzipiert, flossen dann eine Dekade später in die nationalsozialistischen Zukunftsentwürfe der Dresdner Innenstadt mit ein, dann jedoch angetrieben vom Repräsentationsbedürfnis der neuen Machthaber. |

|

|

97) Paul Wolf: Städtebau: das

Formproblem der Stadt in Vergangenheit und Zukunft, Leipzig 1919, Kapitel

VI: Die Raumelemente der neuen Stadt. B. Die Geschäftsstadt, S.145-149,

digitalisiert in der SLUB:

www.deutsche-digitale-bibliothek.de 98) Paul Wolf, als Vorsitzender der Sächsischen Arbeitsgemeinschaft der Freien Deutschen Akademie des Städtebaues, in: „Zur Einleitung“, Sachsens Städtebau (Teil 1) 1927. Das Jahrbuch für das gesamte Bauwesen Sachsens, Verlag Jess Dresden. S.10 |

|

|

Weiter zu: Fünfte Stufe: Mai 1940 |

|

|

Einleitung Pläne 1920er Jahre, 1934, Gauforum 1937 |

Plan 1937 Erste Stufe |

Plan Juli 1938

Zweite Stufe |

Plan

Herbst 1938 Dritte Stufe |

|

Umgestaltungspläne an Plätzen.

Einzelprojekte Teil 1 |

Umgestaltungspläne an Plätzen. Einzelprojekte Teil 2 |

Verkehrsaspekte |

"Großstadtgesundung"

und "Rassenhygiene" |

|

Mutschmannplan 1939 "Neugestaltungsstadt" Vierte Stufe |

Plan 1940 Fünfte Stufe |

Finanzierung und kritische Stimmen | 1946, Conert-Plan „Vorentwurf für die Neugestaltung der Innenstadt Dresden“ |

| Fazit | Quellen- und Literatur |

|

|

| EPOCHEN-ÜBERSICHT • START • KONTAKT • LINKS |

|

|