|

| Architekt: |

|

Bernhard

Klemm & Kollektiv, W. Hänsch

Planungsgrundlagen 1949- 50: Oberbaurat

Kurt W. Leucht + Gartenarchitekt

Hans Bronder

Berufsschulzentrum: Gottfried Klingner (VEB Projektierung - Sachsen)

+ Walter Henn (TH) |

| Bauzeit: |

|

1951-55

(polytechn. Oberschule 1959-60) |

| Adresse:

|

|

ehemalige

Pirnaische Vorstadt:

Grunaerstraße, Zirkus-, Mathilden-, Seidnitzer-, Blochmannstraße |

| Denkmal-schutz: |

|

seit 1990 |

Die

"Wohnzelle" Grunaer Straße, ein völlig neues

Stadt-quartier, ist städtebaulich einerseits nach den Grundsätzen

der aufgelockerten, durchgrünten Stadt der Moderne entworfen.

Diese Grundprinzipien waren bereits in den späten 20er Jahren

durch die europäischen CIAM-Kongresse detailliert konzipiert

und in Deutschland auch in den neuen Wohnsiedlungen während der

30er Jahre angewendet worden. Vorläufer war die Reformbewegung

der "Gartenstadt" um 1900. Große weite grüne

Innenhöfe, Vorgärten und reichlich Straßengrün

sollten mitten in der Stadt für eine gesunde hygienische Atmosphäre

sorgen.

Andererseits spielten Überlegungen der kompakt- dichten,

urbanen europäischen Stadt eine Rolle. Die Stadtquartiere sollten

doch deutlich einen repräsentativen Großstadt-charakter

haben mit Betonung und Akzentuierung von Hauptplätzen und -straßen.

Dieser Spagat zwischen grünem "Gartenstadt"-Konzept und großstädtischer Zentrumsplanung kulminierte an diesem Pilotbauprojekt in der Pirnaischen Vorstadt. Kurt Leuchts Begriff vom Stadtlandschaftsraum kommt hier zum Tragen. Allerdings hieß es in den politischen Zielsetzungen auch:

"Die Stadt in einen Garten zu verwandeln, ist unmöglich. Selbstverständlich muß für ausreichende Begrünung gesorgt werden. Aber der Grundsatz ist nicht umzustoßen: in der Stadt lebt man städtischer; am Stadtrand oder außerhalb der Stadt lebt man ländlicher." (Zitat aus "16 Grundsätze des Städtebaus" von 1950)

Bebauungsplan

Pirnaische Vorstadt mit jeder Menge großzügiger Grüngestaltung entlang

der Straßen und in den aufgelockerten Wohnquartieren.

Plan aus: Hans Bronder, Die Grünflächen beim Aufbau der Stadt

Dresden, in: Deutsche Gartenarchitektur, Zeitschrift, Ost-Berlin 1

(1960), S.3-12

Bebauungsplan

Pirnaische Vorstadt mit jeder Menge großzügiger Grüngestaltung entlang

der Straßen und in den aufgelockerten Wohnquartieren.

Plan aus: Hans Bronder, Die Grünflächen beim Aufbau der Stadt

Dresden, in: Deutsche Gartenarchitektur, Zeitschrift, Ost-Berlin 1

(1960), S.3-12

Das Komplexzentrum mit Gaststätte,

Läden und Handwerkereinrichtungen etc. (A) - ähnlich gestaltet wie die Webergasse -

wurde nicht umgesetzt.

Die erste "Wohnzelle" Dresdens nach 1945, konzipiert für

ca. 5000 Menschen, war jedoch kein Resultat einer spontanen Bebauung

irgendwo, sondern bildete einen organischen Teil einer umfassenden

Gesamtkonzeption für ganz Dresden bzw. den Grossraum Dresden

und die gesamte Region des Elbkessels von 1949/ 1950. Diese weitgreifende

Planung behandelte Dresden, trotz Gründung zweier getrennter

deutscher Staaten, immer noch als Hauptstadt eines Landes

Sachsen. Bereits 1952 jedoch wurden die Länder in der SBZ einer Verwaltungsreform unterzogen und in "Bezirke" unterteilt.

45% Grünanteil

Die Neuordnung der Dresdner Innenstadt nach

1945 stufte die

"Pirnaische Vorstadt" zugehörig zum "Zentralen Bezirk"

(heute ca. "26er" Ring) ein. Dieser wäre um das "Zentrum" gelagert und

sollte vorwiegend einer innerstädtische Bebauung aufweisen mit

ausreichend Grünanlagen. Eine städtische Architektur, von großzügigen

Grünräumen durchzogen mit Sonne, Frischluft, mit parkartigen

großen Wohnhöfen und

Spielplätzen, ohne Gewerbelärm und Schmutz! All

das ist hier fast schon in verschwenderischer Fülle umgesetzt worden -

mit 45% Grünanteil !

Architektur, an Traditionen anknüpfend und doch neue Wege

suchend

Die nach den Grundsätzen der hygienischen, neuen Stadt errichtete

Architektur der ersten Dresdner Wohnzelle wird in die sogenannte "Nationale

Tradition" eingestuft. Schräge, rotfarbene Ziegeldächer,

Akzentuierungen in Werkstein, Erker und ockerfarbener Putz sorgten

für Wiedererkennungseffekte im Vergleich zu Gebäuden vor

der Zäsur 1945. Angestrebt war eine moderate Ähnlichkeit

mit einer als dresdentypisch empfundenen Architektur, ohne die revolutionären

Veränderungen einer radikal neuen Gesellschaftsordnung der "Arbeiter-

und Bauernmacht" zu leugnen. Man könnte dieses ausbalancierte

Gleichgewicht zwischen Umbruch und Kontinuität durchaus als erfolgreich

beschreiben, wenn man den politisch-stalinistischen Terror dieser

Zeit ausblendet.

Diese ersten neuen Nachkriegsgebäude erinnern, wie Jan von Havranek

2001 in "das neue dresden 1919 - 1949" beschreibt, sehr

an die Neubauten in der Paul-Wolf-Ära Mitte der 1930er Jahre.

Im 1. Bauabschnitt einer groß angelegten Alstadtsanierung wurde

z.B. dieser Ersatzbau Marktstraße (ehemals Kleine und Große

Frohngasse, heute Weiße Gasse) 1935-38 vom Hochbauamt der Stadt

Dresden errichtet:

Foto: Adressbuch Dresden 1938 / Band 1, S.4

Auch der Städtebau knüpft an die Paul-Wolf-Zeit der 1930er Jahre an. Vergleicht man z.B. die angestrebte Wohndichte von 250 Einwohner je ha, so kommt diese Zahl sehr nah an die Planungen des Hochbauamtes unter Wolf heran. Z.B. sah man für das Wohnquartier südlich der Münchner Straße eine Dichte von 230 Ew/ ha vor. Schwarzplan 1935 (geplant 1931)

(Der nördliche Teil wurde leicht verändert realisiert, aus: Zentralblatt der Bauverwaltung Heft 2/1935, S.23)

Auch die Mischung von Blockrandbebauung und Zeilenbauten mit hohem Grünanteil ähnelt jener Zeit. Vgl. Luftbild heute

Bernhard Klemm's neue Wohnbauten oszillieren also zwischen Kontinuitätsbestreben, Traditionsbindung, verhaltener Sachlichkeit und maßvoller Moderne, die diesen Bauten auch den Vorwurf des "Formalismus" einbrachten.

Hermann Henselmann kritisierte z.B. in der Zeitschrift Deutsche Architektur 2/1952 die mangelnde "Pflege und Entwicklung der reichen Dresdner künstlerischen Traditionen."- der gesamte Text.

Der Architekturhistoriker Ralf Koch wies in seiner 1999 erschienenen Dissertation über den Wiederaufbau in Leipzig und Dresden 1945- 55 darauf hin, dass in Dresden ab 1948 Wiederaufbauplanungen aus der NS-Zeit in die Konzeption einflossen:

"Konzept der Stadtlandschaft mit strenger Zellenordnung, wie es seit Beginn der vierziger Jahre von Planern analog dem Gliederungsmuster der NSDAP zur Vorbereitung des Wiederaufbaus nach Kriegsende entwickelt worden war."

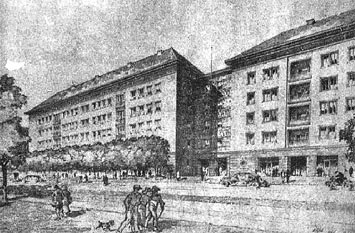

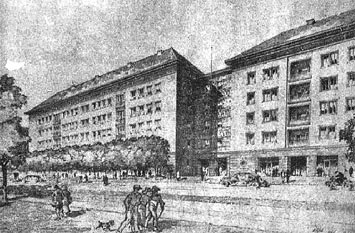

Grunaer Strasse, Entwurfszeichnung 1951, Foto: SLUB

Der Architekturführer Dresden 1997 beschreibt die Bauten der

Wohnzelle Grunaer Straße folgendermaßen:

Mit dem

"Gesetz über den Aufbau der Städte in der DDR und der

Hauptstadt Deutschlands, Berlin" und den "16 Grund-sätzen

des Städtebaus" wurden Maßnahmen zur Planung und Gestaltung

des Wohnungsbaues festgelegt. Im großflächig enttrümmerten

Gebiet der Pirnaischen Vorstadt wurde es möglich, eine in sich

geschlossene Siedlungszelle, die von Grünflächen durchzogen

ist, zu realisieren. Die fünfgeschossigen Häuser an der

Nordseite der Grunaer Straße, noch in traditioneller Bauweise

errichtet, stellen den Beginn des organisierten Neuaufbaus in Dresden

dar. Sandstein-Putz-Fassaden, Erker, Loggien und Torbögen sind

architektonische Elemente, in denen Dresdner Bautradition anklingen

soll. Das EG der Häuser Grunaer Str. 23-29 ist zur Ladenzone

ausgestaltet. Im Verlauf der 50er Jahre entstand im Karrée

Mathilden-, Zirkus-, Seidnitz-, Grunaer Straße eine Blockrandbebauung

mit Durchfahrtstraßen und Höfen. (aus: Architekturführer

Dresden, 1997)

Blockrandbebauung?

Die hier beschriebene "Blockrandbebauung" ist für das

Quartier der ersten Dresdner "Wohnzelle" eine irrtümliche

Bezeichnung. Eine sehr differenzierte Bebauung mit freistehenden Einzelblöcken

und ganz unterschiedlich breiten Abständen zur Straße mit zum Teil erheblichen Abstandsgrün läßt eher auf eine

interessante Mischung von alt-europäischem Städtebau und

neu-europäischen Stadtbaukonzepten des frühen 20. Jahrhunderts

schließen.

Zum Vergleich die Situation vor 1945 in einem "Schadensplan der Stadt Dresden", bearbeitet 1945/ 46. Gut zu erkennen im markierten Gebiet: ein Teil der zu enttrümmernden gründerzeitlich-dichten Häuserblöcke mit Hinterhofbebauung ist gelb markiert. Foto: SLUB Dresden

Keine Blockrandbebauung, sondern sehr viel Grünanteil bis zur Straße,

Foto: April 2023 Thomas Kantschew,

Vergrößerung

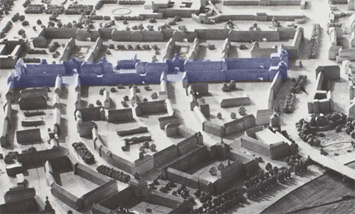

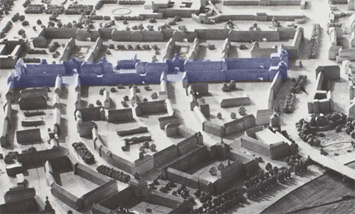

Städtebau: Verlängerung der Magistrale

Stadtmodell: Herbert Schneider, ca. 1953,

Quelle: Deutsche Fotothek,

Vergrößerung (blau markiert: Grunaer Straße)

Auf dem Höhepunkt stalinistischer Stadtplanung ließ Stadtarchitekt

Herbert Schneider ein Stadtmodell bauen, welches gut demonstriert, wie

die Magistrale durch die Altstadt (Thälmannstraße) nach Osten und

Westen auf über 2,5 km

verlängert werden sollte. So wäre ein monumentaler Magistralenraum

entstanden vom "Fučíkplatz", über die Grunaer Straße, den Pirnaischen Platz,

Altmarkt, Postplatz bis zur Ammonstraße (Eisenbahn). Ähnlich der Stalinallee in

Ostberlin sollte eine eindrucksvoll politische

Demonstrations-achse Macht demonstrieren.

In dieser Planung von Herbert Schneider war die Grunaer Straße

ebenfalls eine herkömmliche

"Korridorstraße", aber als Ausfallstraße sollte sie durchaus

mit politischer Bedeutung

aufgeladen werden. Gegenüber dem leicht zurück

gesetzten Mittelteil war die Öffnung zu einem weiten,

blockumspannenden Innenhof vorgesehen, in dessen Mitte zentral ein

öffentliches Gebäude stehen sollte. Die beiden Einmündungen nach

Norden, Zirkusstraße und Mathildenstraße, sollten im

leichten Halbkreis Richtung Elbe schwingen. Nach Süden wären diese

beiden Straßen nicht weiter geführt worden, sondern hätten dann durch

imposante Tordurchgänge in gärtnerisch gestaltete Stadtplätze münden

sollen. 1949 war die Planung von Kurt W. Leucht für das Gebiet südlich der Grunaer Straße

noch als Erweiterung des Großen Gartens vorgesehen (siehe unten).

Abschluss zum Pirnaischen Platz

Das Wohngebiet an der Ausfallstraße Richtung Osten, entstanden ohne Wettbwerb in direkter Vergabe, blieb zum Pirnaischen Platz vorerst ohne Anbindung.

Die gesamte Zentrumsplanung wurde noch vom Ringen um das Hochhaus am Altmarkt,

ebenfalls von Herbert Schneider, in Anspruch genommen.

In seiner Gesamtstadtplanung hätte es jedoch zum Pirnaischen Platz eine Torsituation

gegeben,

ähnlich wie in Ostberlin an der Stalinallee imposante Plätze

beeindruck-en sollten (Frankfurter

Tor oder Straußberger Platz ab 1952).

Noch vor Vollendung des Generalverkehrsplanes begann man 1963 schließlich mit dem Bau

des 14-geschossigen

Appartmenthochhauses, welches als städtebaulicher Abschluss der Magistrale gedacht war.

Ostdeutscher

Städtebau der frühen 50er- Synthese & Transformation

zwischen Moderne und Tradition

Fast zeitgleich entstand in der Südvorstadt die Siedlung an der

Nürnberger Straße (1953-54) von Chefarchitekt Albert Patitz,

seinem Kollektiv (und vor allem von einer entschlossenen Trümmerfrauen/

-männergeneration). Der Neuaufbau dieser ersten Wohnquartiere im ruinenberäumten

Dresden basierte auf folgenden, grundsätzlichen Überlegungen

zur künftigen Stadtentwicklung:

1950: Die Grundprinzipien für die Neuplanung Dresdens

| 1. |

Landeshauptstadt

Dresden ist die Hauptstadt des Landes Sachsen und der Sitz der

Regierung eines Landes der Deutschen Demokratischen Republik.

Dresden ist der zentrale Ort von 1,8 Millionen Einwohnern des

Großraumes.

|

| 2. |

Arbeitsstadt

Dresden ist Arbeitsstadt mit einer mannigfaltigen Veredelungs-

und Fertigwarenindustrie.

|

| 3. |

Kulturstadt

Dresden hat die besonderen Aufgaben einer Kunst- und Kulturstadt

zu erfüllen. Die im Laufe der Geschichte entstandenen Traditionen

und Gegebenheiten und die sich anbahnende kulturelle Entwicklung

bilden hierfür die Grundlage.

|

| 4. |

Besiedlung

der Wohnfläche

Unter Berücksichtigung der Bevölkerungsentwicklung ist

für die Stadt Dresden eine Zahl von 500 000 Einwohnern innerhalb

der jetzigen Stadtgrenzen zugrunde zu legen. (...) Das Verhältnis

der Wohndichte EW/ ha Wohngrundstücksfläche (überbaute

Wohnbaufläche, Hausgarten und Wohnwege) ist im allgemeinen

mit höchst. 250 als Richtzahl angenommen worden.

|

| 5.

|

Mensch

Die Erfüllung der Forderungen des werktätigen Menschen

hinsichtlich des Wohnens, der Arbeit, der Kultur und Erholung

ist das Ziel der Planung.

|

| 6.

|

Wohnzelle

Eine funktionelle Ordnung der Wohnzellen wird herbeizu-

führen sein. Die kommunalpolitische und städtebauliche

Ordnung der Stadt baut sich vom Wohnbezirk als kleinste Zelle

bis zum Gesamtgefüge der Stadt organisch auf. Hierbei ist

für den lebensfähigen Wohnbezirk die Richtzahl von 5000

bis 6000 Einwohnern zugrunde gelegt worden. (...)

|

| 7.

|

Industrie

Die städtebauliche Einordnung von Industrie und Gewerbe wird

sich mit dem Aufbau der Wirtschaft vollziehen, wobei Arbeitsstätten

und Wohnquartiere planvoll einander zuge-

ordnet werden.

|

| 8.

|

Zentrale

Funktion

Der Stadtkern als zentraler Ort, d.h. als Mittelpunkt der zentralen

Funktionen der Verwaltung, der Wirtschaft und der Kultur basiert

nicht allein auf dem Stadtgebiet Dresden, sondern ebenso auf dem

Großraum und auf dem Land Sachsen. Er wird für die

politische, wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung von weittragender

Bedeutung, im besonderen ein Spiegelbild der künftigen Gesellschaft

sein.

|

| 9.

|

Verkehr

Die Neuordnung des Verkehrs richtet sich nach den Erfordernissen

einer zukünftig anwachsenden Verkehrs-

entwicklung. Hierbei sind differenzierte Verkehrswege den jeweiligen

Funktionen und Bedürfnissen entsprechend vorzusehen.

|

| 10.

|

Grünflächen

Die Gestaltung des Stadtlandschaftsraumes baut sich auf einer

biologisch gegründeten Grünflächenpolitik auf.

Die Landeshauptstadt soll noch mehr als bisher in ihrer natürlichen

landschaftlichen Lage der Stadt der Gärten, der Grünanlagen

von Nutz- und Erholungsgrün, eine Stadt der Hygiene werden.

Dabei bestimmen Bodeneigen- schaften und landschaftliche Gegebenheiten

die Gestalt des Stadtlandschaftsraumes.

|

| 11.

|

Grund

und Boden

Der Neuaufbau kann bei einer grundlegenden Neuordnung des Grund-

und Bodenwertes durchgeführt werden. Hierbei erfordert die

künftige städtebauliche Ordnung die Bildung von Groß-

und Sammelparzellen.

|

| 12.

|

Baudenkmale

Erhaltenswerte Baudenkmale, Natur- und Landschafts-

schutzgebiete bilden einen festen Bestandteil der Neuplanung,

soweit sie der Ausdruck einer vergangenen Kultur und Gegenstand

des allgemeinen Interesses sind. |

aus: Planungsgrundlagen,

Planungsergebnisse. Für den Neuaufbau der Stadt Dresden. Bericht des

Stadtplanungsamtes über die Ergebnisse der Untersuchung der strukturellen

Grundlagen für die neue städtebauliche Ordnung der Landeshauptstadt

Dresden, bearbeitet durch Oberbaurat Leucht, Gartenarchitekt Bronder

und Dipl. Ing. Hunger, Dresden 1950.

(Dort auch umfangreiches Kartenmaterial zu: Dresden. Entwicklung der

Innenstadt; Grünflächenplan; Grossraumplan etc.)

In diesen "Planungsgrundlagen"

von Kurt W. Leucht und Hans Bronder,

der ersten Arbeit über die Planung für

den Wiederaufbau einer kriegszerstörten deutschen Stadt, 1949- 1950

verfasst, heißt es im Punkt 6:

"Wohnen":

"Die Entwicklung im 19. und am Anfang des 20. Jh. führte

zu chaotischen Ballungen der Bebauung in den Städten, insbesondere

in den Großstädten. Die Erkenntnis dieser Tatsache bildet

die Grundlage für eine fortschrittliche Planung, nach der die

für die einzelnen Zwecke genutzten Flächen ihren funktionellen

Beziehungen entsprechend zu gliedern und planmäßig festzulegen

sind. Theoretische Untersuchungen werden in zahlreichen schematischen

Plänen fixiert. Es zeigte sich im weiteren, daß auch die

für die Bebauung vorgesehenen Flächen als überschaubare

und organische Gebilde gestaltet werden müssen, wie sie im natürlich

gewachsenen Dorf und der mittelalterlichen Stadt erkennbar waren.

(...)"

Zu den zentralen Einrichtungen sollte z.B. auch ein

"Zentraler Handwerkerbetrieb" gehören mit "Schneiderei,

Schuhmacherei, Schlosserei, Schmiede, Klempnerei, Installationswerkstatt,

Tischlerei, Malerei für den örtlichen Bedarf in Verbindung

mit einem Kommunalhof für zenrales Gerät, Fahrbereitschaft".

Diese Ideen konnten bei dem Komplex Grunaer Straße durch

TH Prof. Klemm (1916

- 1995) nur durch die Laden- und Servicezeile

umgesetzt werden. Als Einkaufsstraße ist sie nicht konzipiert worden.

Weiter

heißt es im Text: "Die Wohnungen sollen allen neuzeitlichen

wohntechnischen und wirtschaftlichen Erkenntnissen Rechnung tragen.

Der Aufwand zur Unterhaltung und Pflege der Wohnungen muß besonders

im Hinblick auf die werktätige Frau mit einem Minimum an Arbeit

bewältigt werden können. (...)

Eine wichtige Rolle werden beim sozialen Wohnungsbau die in der Entwicklung

befindlichen neuen Konstruktionen und Baumethoden spielen, und zwar

hinsichtlich des Wohnens selbst, hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit

- vor allem in bezug auf Unterhaltungskosten -, aber auch hinsichtlich

der schnellen Beseitigung der Wohnungsnot. Die von fortschrittlichen

Architekten der ganzen Welt seit Jahrzehnten erhobenen Forderungen

müssen realisiert und die konservative Auffassung im Wohnungsbau

überwunden werden.

Der Wohnwert wird ferner bestimmt durch richtige Orientierung der

Wohnung zu Sonne, Freifläche und Landschaft, Verkehr und zentrale

Funktionen.

Elastizität der City

(...) Wenn auch

eine zukünftige Entwicklung vielfach eher auf ein Schrumpfen

der City gegenüber den bisherigen Abmessungen als auf eine Erweiterung

schließen läßt, ein Vorgang, der vor allem mit der

Beschränkung der City auf ihre eigentlichen Funktionen zusammenhängt,

soll doch eine hinreichende Elastizität gewährleistet sein.

Geminderter Flächenbedarf

1. Beschränkung der City auf spezifisch zentrale Funktionen des

Landes, des Großraumes und der Stadt

2. Gegenüber

den etwa 94 000 ehemals im Zentrum Wohnenden sollen in Zukunft nur

noch etwa 30 000 innerhalb der Innenstadt untergebracht werden.

3. Technische Vervollkommung des Nachrichtennetzes (Funk, Fernsehen,

Fernschreiben, Telefon) sowie des Filmwesens werden zu einer Entlastung

der City führen."

City ist überall?

Dieser Punkt 3 mutet heute reichlich modern an, denn für 1950

ist die futuristische Vorausschau einer ausgedehnten, sich potentiell

dezentral entwickelnden Stadt des 21. Jahrhunderts, die vorrangig

über elektronische Massenmedien kommuniziert, eine reichlich

hellsichtige Analyse. Auch damals schien man also um das Spannungsverhältnis

zwischen Kern und Peripherie zu ringen, nachdem avantgardistische

Stadttheoretiker in den Jahrzehnten zuvor das Ende der "Alten

Stadt" samt ihres zunehmend engen, luftlosen Stadtkerns verkündet

hatten.

Zusatzfunktionen Grundschule und BSZ

Bereits 1952 komplettierte das neue Stadtquartier ein modernes, berufliches

Schulungszentrum für Bau und Technik (BSZ) an der Günzstraße,

welches auch ein interessantes Beispiel für die Formenvielfalt

architekton-ischen Schaffens in den 50er Jahren in Ostdeutschland

darstellt. Architekt war Gottfried Klingner vom VEB Projektierung

- Sachsen. Ausführungsdetails kamen vom Entwurfsinstitut Prof. Dr.

Ing. Walter Henn der Technischen Hochschule Dresden.

In das neue Stadtquartier wurde ab 1959 auch eine 10-klassige allgemeine

polytechnische Oberschule integriert (siehe: Bilder rechts).

|

|

Appartmenthaus Grunaer Strasse/ Blochmannstrasse, Architekt: W. Hänsch

& Kollkektiv 1954 / 55

Gehört diese Architektur in das Schubfach "Nationale Tradition"?

Sachliche Wohnbauten von Prof. Bernhard Klemm

Wohnquartier, hier Seidnitzer Straße, Foto: 1957

Kurt Loose, Sandsteinplastik

"Junge Pioniere", 1955, Grunaer Straße

Sandsteinrelief am Appartmenthaus

Grunaer Strasse 1954 (Aufn. Aug. 05)

Städtisch und doch im Grünen: Inzwischen sanierte Wohnbauten

Grunaer Straße, Mai 2004

Trad. Bauweise, monumentale Moderne: Eckhaus zum Pirn. Platz von 1964-66, Foto: TK, Vergrößerung

Aufgelockerte Bauweise des Quartiers,

April 2005 TK,

Vergrößerung

Überbauung Seidlitzer Straße mit Toreinfahrt. drei Fotos von S.Baumgärtel, 2005

Zurückhaltende Reminizensen an lokale Bautraditionen - Loggien

mit Werkstein- akzentuierungen

Teil des Quartiers: Moderne Bauschule an der Günzstraße,

1952 / Unter der Traufkante ist ein Schriftband mit Agitation- und

Propagandasprüchen erkennbar. Bemerkenswert ist die moderne Typographie.

(Aufn. 2005)

Textbeginn: "Wo das arbeitende Volk ..."

Der Meister zeigt einem Bauschüler den Weg: Bronzekunstwerk im

Agit-Prop-Stil

Detail einer Hauswand an der Zirkusstraße

|

Bebauungsplan

Pirnaische Vorstadt mit jeder Menge großzügiger Grüngestaltung entlang

der Straßen und in den aufgelockerten Wohnquartieren.

Bebauungsplan

Pirnaische Vorstadt mit jeder Menge großzügiger Grüngestaltung entlang

der Straßen und in den aufgelockerten Wohnquartieren.