|

| Architekt: |

|

Otto

Kohtz |

Reliefs:

_

._

weitere bau-

gebundene Kunst: |

|

Herbert

Volwahsen

Otto

Rost,

Sizzo Stief, Paul Rössler,

Hans Nadler |

| Bauzeit: |

|

1936- 38 |

| Adresse: |

|

Ammonstraße 8 |

|

heutiger Nutzer: |

|

Deutsche Bahn |

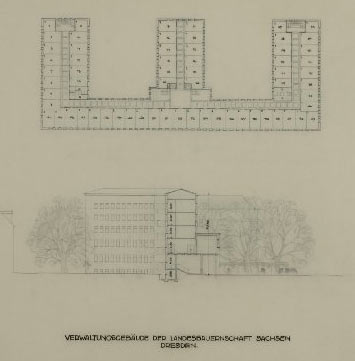

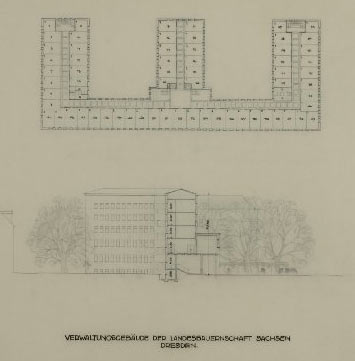

Der

kammartige, lang gestreckte 5-stöckige Verwaltungsbau, hervorgegangen

aus einem Wettbewerb, war ein Gebäude für die sächsische "Landesbauernschaft"

in repräsentativ-sachlicher Formensprache. Von der Ammonstraße

präsentiert sich das Haus mit

einer an den Seiten herausragenden Sockelzone aus Werkstein und einem

sich darüber drei Stockwerke erhebenden Hauptbau, der durch einen

überdachenden Sims seinen Abschluss findet. Nach hinten

öffnen sich kammartige Flügel.

Für das Bauen im Dritten Reich eher untypisch: ein äußerst

flach geneigtes Dach, das man von der Fußgänger-perspektive

als Flachdach wahrnimmt. Es bestand ursprünglich aus verzinktem Eisenblech.

Lange monotone Fensterreihen als sachliche Lochfassade sind typisch

für eine in der NS-Zeit fortlaufende Moderne, wie man sie in

den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts verstand. Dabei ist ebenso ungewöhnlich,

dass die Fenster keine Unterteilung in Sprossen erhielten. Einziger

Gliederungspunkt bildet das hervor gerückte Entrée als machtvoll kantiger

Vorbau. Durch sieben (magische Zahl) offene, streng rechtwinklige

Tore gelangt man in die Vorhalle, die das Gebäude durch ein großzügiges

Treppenhaus weiter erschließt.

Auffällig ist der Verzicht auf die ansonsten in der NS-Architektur

gern verwendete Betonung der Vertikalen. Ganz im Gegenteil ist dieses

Bürohaus ganz in die horizontale Breite gelagert. In der Architekturzeitschrift DBZ wurde damals die zweckmäßige u. klare Grundrissform positiv hervorgehoben, ebenso der monumentale Ausdruck.

Die Formenstrenge des Gebäudes wurde aufgelockert durch seitlich

angeordnete Pergolen (heute nicht mehr vorhanden).

Aufgrund Eisenmangels konnte das Gebäude bereits vor Ausbruch des II. Weltkrieges nur in Pfeilermauerwerk errichtet werden. Lediglich der Mittelteil mit rückwärtigem Flügel wurde als Stahlskelett ausgeführt.

Im Kellergeschoss wurden bereits 1937 sechs Luftschutzräume

eingerichtet.

Pläne,

Detailskizzen, Zeichnungen, Grundrisse

des Gebäudes

auf

der Webseite der TU Plansammlung

(siehe Verwaltungsgebäude der Sächs. Bauernschaft)

Perspektivische Ansicht - 1938 (Bildquelle: TU Berlin)

Grundriss 4. Etage

- 1938 (Bildquelle: TU Berlin)

Nahrung für das "Herrenvolk"

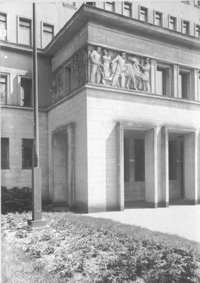

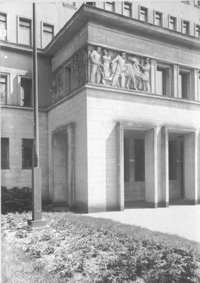

Ein besonderes Kennzeichen, welches den Bau als Verwaltungsgebäude

der Sächsischen Bauernschaft ausweist, waren die an den Ecken

des Vorbaus angebrachten Relieftafeln "Pflanzen und Säen"

und "Ernten" von Herbert Volwahsen, beide kurz nach dem

Zusammenbruch des NS-Reiches 1945 von den neuen Machthabern entfernt.

Ebenso der Reichsadler genau in der Mitte über dem 4. Tor mit

der Runenschrift "Blut und Boden" - an deren Stelle man,

der neuen Funktion des Hauses als Verwaltungsbau der "Deutschen

Reichsbahn" gemäß, eine neue Sandsteinplastik anbringen

ließ, die ein geflügeltes Eisenbahnrad darstellt.

Das vor 1945 angebrachte bildkünstlerische Werk unterstreicht auf

suggestive Art und Weise die metapherngeschwängerte Propaganda

von "Scholle" und "Heimaterde", welche bewusst

als Gegenreflex zu Moderne und Internationalisierung eingesetzt wurde.

Der ehemalige Meisterschüler von Karl Albiker an der Dresdner

Akademie Herbert Volwahsen schien kein Problem zu haben, die ideologiegesättigte

rassische Politik des NS-Staates künstlerisch in Stein zu meißeln.

(Zu Biografie und Werk von Herbert Volwahsen siehe unten)

Weitere NS-Kunstwerke fertigten der Dresdner Maler und

NSDAP-Mitglied seit 1935 Sizzo

Stief (Sgraffito am Mittelflügel des Portales zur Feldgasse - jetzt nicht mehr vorhanden) und der Dresdner Professor

Paul

Rössler, der das ehemalige Hallengemälde schuf (jetzt ebenfalls nicht mehr vorhanden).

Im 1. OG waren zwei Sgraffitogemälde von Hans Nadler zu sehen

('Forstwirtschaft und Gartenbau). Prof. Paul

Börner (Meißen) schuf im Sitzungssaal ein großes Gemälde zum Thema

Bauernarbeit.

Zur Entstehungszeit 1938 strahlte dieser kompakte neue Bürobau

in der kleinteiligen Wilsdruffer Vorstadt Dominanz und Härte

aus. Heute geht er am Beginn des Wiener Platz-Tunnels nahezu in der

Wahrnehmung der Dresdner Öffentlichkeit unter. Nur in wenigen

Architekturführern taucht dieses Gebäude auf - bewusste

Verdrängung einer unbequemen Vergangenheit?

Zur DDR-Zeit wurde jene selbstreflektierende Öffentlichkeit durch

einen staatlich verordneten Antifaschismus an einer persönlichen

Aufarbeitung der eigenen Verstrickung mit dem NS-System gehindert.

Heute ist die Beschäftigung mit Kunst und Wirklichkeit des NS-Terrorsystems

in Ostdeutschland nicht mehr tabuisiert. Angesichts eines beunruhigend

aufflammenden Rechtsradikalismus im Freistaat Sachsen ist eine aktive

Auseinandersetzung mit der Entstehungs-geschichte des deutschen Faschismus,

ausgelöst gerade vielleicht durch diese sichtbaren Relikte aus

der dunkelsten Zeit unseres Landes, von immens hoher Bedeutung.

Die Moderne im nationalsozialistischen Deutschland

Die Moderne brach in Dresden der NS-Zeit nicht abrupt ab. Stadtbaurat

Wolf lenkte die städtebaulichen Entwicklungen von 1923 - 1945

! Seine in vielen Gebäuden nachweisbare Überzeugung für

die Ideen des "Neuen Bauens" versuchte er auch im Dritten

Reich aufrecht zu erhalten.

Zwar wurden vom Bauministerium in Berlin bei Wohnhäusern "Deutsche

Giebel" vorgeschrieben, aber in öffentlichen Bauten spielten

moderne Gestaltungsmittel weiterhin eine Rolle. Allerdings wurde besonderer

Wert auf eine klassische symmetrische Ordnung gelegt. Die

ausgestellte Sachlichkeit der autoritären Moderne korrespondierte

zudem "perfekt" mit dem deutschen Bürokratismus, dem blinden

Effizienzstreben und dem Drang nach geometrischer Ordnung der

NS-Diktatur.

Reichsnährstand

Der Reichsnährstand, gegründet am 13.9.1933, war eine Organisation,

die alle Betriebe, Personen und Verbände der Ernährungswirtschaft

zwangsweise zusammenfasste. Sie unterstand der Leitung des "Reichsbauernführers"

Walter Darré, der zugleich das Amt des Reichsministers für Ernährung

und Landwirtschaft bekleidete. Die volle agrarische Autarkie sollte

durch Schutz vor dem Wettbewerb mit dem Ausland erreicht werden. Ein

gleich bedeutendes Ziel Darrés war es, das für ihn "rassisch gesunde"

Bauerntum zu fördern und damit einen Beitrag zur Erhaltung der "nordischen

Rasse" zu liefern. 1939 hatte der Reichsnährstand über 14 Millionen

Mitglieder.

Das "Gesetz über den Aufbau des Reichsnährstandes" löste alle Genossenschaften

und Handelsorganisationen für landwirtschaftliche Produkte auf. An

ihre Stelle trat der Reichsnährstand, der die Preise und die Marktordnung

festlegte. Das "Reichserbhofgesetz" vom 29.9.1933 legte z.B. fest,

dass der Erbhof ungeteilt an den ältesten Sohn überging, sofern dieser

seine "arische Reinrassigkeit" seit 1800 nachweisen konnte.

Wikipedia:

Reichsnährstand, unterteilt in 26 Landesbauernschaften. Der in

Dresden geborene

Hellmut Körner war "Landesbauernfüher" Sachsen.

Zwangsarbeit in der Landwirtschaft

Neben der Bau – und Rüstungsindustrie litt am stärksten die Landwirtschaft

unter dem Arbeitskräftemangel. Es bestand auch erhöhte Ablieferungspflicht

für landwirtschaftliche Produkte aufgrund des Krieges, dies verstärkte

den Bedarf an Arbeitskräften. Hier wurden Kriegsgefangene und "Fremdarbeiter"

vor allem aus dem Osten eingesetzt, um die Nahrungsmittelproduktion

zu sichern. Reichsnährstand und Arbeitsamt organisierten den Arbeitseinsatz

der ausländischen (Zwangs-) Bauern.

Die landwirtschaftliche Ausbeutung und Verknechtung Polens, der Ukraine,

Tschecho-Slowakei und anderer osteuropäischer Länder für

die dirigistische, staatlich gelenkte Nahrungspolitik im NS-System

wurde u.a. vom Reichsnährstand organisiert.

Ganz normale DresdnerInnen

Es mag sicher nicht in eine Architekturabhandlung gehören, aber

trotzdem - stadtgeschichtlich wäre eine Aufarbeitung des ganz

normalen NS-Alltages, in dem Tausende "ganz normaler" Dresdner

und Dresdnerinnen den vermeintlichen "Sozialismus" für

reinrassig reine Angehörige "deutschen Blutes" organisierten,

während "lebensunwertes Leben" und "den Volkskörper

schädigende" jüdische Mitbürger unter stillschweigender

Hinnahme der Bevölkerung abtransportiert und vergast wurden,

eine dringende Aufgabe.

Literaturtipp:

Götz,

Aly: Hitlers Volksstaat. Raub, Rassenkrieg und nationaler Sozialismus,

Frankfurt Main 2005

Donath, Matthias: Architektur in Dresden 1933-1945, Dresden 2007,

Edition

Sächsische Zeitung

Ellrich Hartmut:

Dresden 1933 - 1945. Der historische Reiseführer, Berlin 2008

-----------------------------------------------------------

|

|

Reliefs von Herbert

Volwahsen, Foto: ca. 1938

Leerstelle am ehemaligen

Relief "Pflanzen und Säen", Fotos: 2004

Im hierarchisch vorgerückten Entrée befanden sich exponiert im 1. OG die Räume des "Landesbauernführers".

Die Fruchtkörbe in Sandstein fertigte

NSDAP-Mitglied Otto Rost, der 1955 in der folgenden Diktatur die Arbeiterfiguren am "Haus

Altmarkt" ebenfalls aus dem weich-nachgiebigen Elbsandstein formte.

Eingangshalle 1938 mit Sgraffito von Prof. Paul Rössler (Dresden) mit

Szene aus der Landwirtschaft - hier Schafherde mit Schäfern,

Vergrößerung

Ehem. Gebäude der Landesbauernschaft von der Feldgasse, Foto: 03/2019

TK

Vergrößerung

|

|

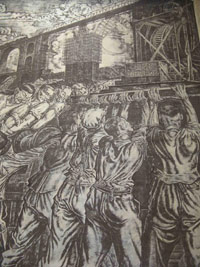

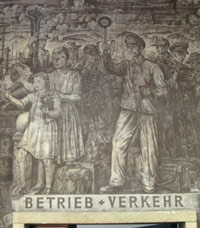

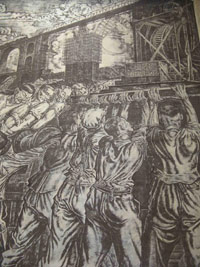

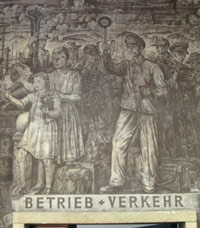

Wandfresken

der "Deutsche Reichsbahn" 1948

Zwei zeithistorisch äußerst interessante Wandfresken

befinden sich als Kunst am Bau in der breit gelagerten Eingangshalle.

Sie wurden noch vor der Gründung zweier getrennter deutscher

Staaten geschaffen und künden von der Umnutzung des Gebäudes.

Nur noch zwei sandsteinerne Fruchtkörbe (von Otto Rost) weisen an der Treppe

auf den ursprünglichen Zweck des Verwaltungsbaus hin.

Die beiden Nachkriegskunstwerke im zeittypischen Agit-Propstil rechts

und links an den Stirnseiten sind mit "Planung und Bau"

bzw. "Betrieb und Verkehr" betitelt. Sie stellen einerseits

die intellektuelle Führung eines zentral angeordneten Planungskollektivs

mit einem leitenden Ingenieur dar, den hart arbeitende Gleisbauer

im Umfeld flankieren. Besonders auffällig sind die betont ernsten,

vom Krieg stark gezeichneten Gesichter. Eindrucksvoll überträgt

sich auf den heute Betrachtenden das zupackende gemeinsame Engagement

der Gruppe, welche mit ganzer Kraft ein Gleis hoch stemmt. Ein bewegter

Wolkenhimmel und dynamisch rauchende Schornsteine unterstreichen zudem

die Aufbruchstimmung im noch ungeteilten Deutschland. Am linken Bildrand

zeichnet sich die Silhouette der im Wiederaufbau befindlichen Elstertalbrücke

im Vogtland ab.

Das sich gegenüber befindende Fresko erzählt vom sozialen

Leben auf und mit der deutschen Bahn. Vor einem Erzgebirgsausflügler

mit Skiern steht ernst und statuarisch eine Mutter mit ihrer Tochter,

die mit Blumenstrauß einen Ankommenden willkommen heißt.

Ein andere Figur stellt einen Reichsbahnmitarbeiter dar, der einer

alten Frau mit Stock stützend behilflich ist.

Ästhetisch passt diese grafische schwarz-weiß Kunst, die

in den frischen Putz gekratzt wird, ganz in den Zeitgeschmack einer

gegenständlich-konkreten, propagandistisch gefärbten (ost-)

deutschen Nachkriegskunst. Stilistisch knüpfen die Darstellungen

allerdings auch an die wenig abstrakte Heimatkunst während der

30er und frühen 40er Jahre innerhalb der offiziellen NS-Ästhetik

an.

Die Fresken wurden von der Deutschen Bahn AG (als Rechtsnachfolgerin

der Deutschen Reichsbahn), wie das gesamte Haus, 2004 umfassend saniert.

Sie sind in der Eingangshalle durch die Öffentlichkeit an Werktagen

frei zugänglich.

Denkmalschutz

Das Gebäude steht als ein repräsentatives Bürogebäude der späten

1930er Jahre und als wichtiges historisches Zeitzeugnis unter

Denkmalschutz.

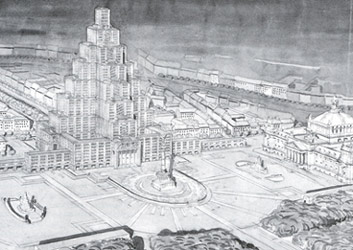

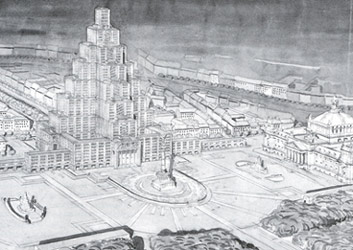

Der Architekt: Otto Kohtz

1880 (Magdeburg)

bis 1956 (Berlin)

Kohtz gilt als Visionär des Hochhausbaus im Kaiserreich und der

Weimarer Republik. Sein Leben lang zeichnete er (völlig erfolglos)

himmelstürmende Hochhauskulissen. Zum Beispiel plante Kohtz 1920 eine

architektonische und städtebauliche Vision für den Berliner Spreebogen.

Das "Reichshaus" genannte Gebäude sollte als 200 Meter

hohe Stufenpyramide entstehen, in der zahlreiche Reichsbehörden zusammen-gefasst

werden sollten.

Otto Kohtz. Entwurf

für ein Reichshaus am Königsplatz 1920/21 - rechts Reichstag. Vergrößerung

Otto Kohtz kritisierte

in den 20er Jahren das deutsche Mietskasernensystem von engen lichtlosen

Hinterhöfen.

In mehreren Schriften verwarf er die Idee einer Sanierung und Entkernung

der Arbeiterquartiere aus finanziellen Gründen. Die einzige Lösung

für das Problem bestünde in ",deutschen Hochhäusern", in

Distanz zur amerikanischen Bauweise in New York.

Bereits kurz nach der Jahrhundertwende hatte Otto Kohtz himmelstürmende

Architekturphantasien kreiert, wie diese 1909 für Marburg.

Hochhaus für Marburg 1909:

Bildquelle: „Hochhaus. Der Beginn in Deutschland",

von Rainer Stommer, Marburg 1990.

Seine Skizzen, veröffentlicht in dem Buch „Gedanken über Architektur",

waren Ausdruck für die Suche nach einer neuen Ästhetik der Monumentalarchitektur.

Seine Vorbilder sind in den babylonischen und assyrischen Bauten zu

suchen, die seit 1899 durch deutsche Archäologen ausgegraben wurden.

Dass er im Gebäude des Dresdner Reichsnährstand eher die Horizontale

als die Vertikale betonte, lässt sich wohl durch das Wirken von

Stadtbaurat Paul Wolf erklären, der in den späten 30er Jahren gerade

an der Sanierung der Frauenkirche arbeitete und die historische

Silhouette der Dresdner Altstadt vor übermäßig hohen Gebäuden schonen

wollte. Allerdings kann man auch eine gewisse Stufung, also die

Wiederkehr des Motivs eines pyramidal geschichteten Aufbaus, in dem

Gebäude zwischen Machtdominanz und Sachlichkeit erkennen.

Zudem

erstaunt, dass Paul Wolfs Behörde zeitgleich ein deutlich sichtbares

Hochhaus am neuen Fischhofplatz, keine 500 m Luftlinie, im Zuge

der Altstadtsanierung plante, was aber dann wegen Beginn des II.

Weltkrieges nicht mehr zur Ausführung kam.

Bauten (u.a.)

- Verwaltungsgebäude für den Reichslandbund - „Bund der

Landwirte“ (1909-11, auf Grund 3. Preis 1908 bei

Wettbewerb)

in (Berlin-Kreuzberg)

Wettbewerb Fassade

- 1922-23 - eigene Villa Kohtz in der

Schweinfurthstraße 24

in Berlin Dahlem

- 1929 Potsdam Babelsberg "Ton-Kreuz", dem ersten

Tonfimstudio der "Ufa".

Weitere Werke von Kohtz u.a. auf:

In den Himmel bauen. Hochhausprojekte von Otto Kohtz (1880–1956).

Von Wolfgang Schäche, Brigitte Jacob, David Pessier, Berlin 2014

Siehe auch:

www.deutsche-biographie.de

Literatur:

W. Hegemann, H. Hammer-Schenk: Otto Kohtz , Gebr. Mann Verlag; 1996

Kohtz, Otto: Otto Kohtz. Mit einer Einleitung von Werner Hegemann.

EA. Berlin : Friedrich Ernst Hüsch Verlag, 1930.

DBZ 12/1938 S.

K 362

|

|

Vergrößerung

Aufnahmen: April

2005 (T. Kantschew) - historische Fotos: SLUB/ Fotothek Dresden

|

|

Bildhauer:

Herbert

Volwahsen (1906-1988)

arbeitete auch nach der NS-Zeit weiter als Künstler

am Bau.

Nach der Kapitulation 1945 wirkte er mit am Dresdner Institutsgebäude

der ehemaligen Pädagogischen Hochschule auf der Wigardstaße

von 1952. Auf der traditionellen Sandstein-Putzfassade ist eine Friesgestaltung

am Portal von Herrn Volwahsen zu sehen (siehe Bild rechts).

- Plastik auf dem Striesener Friedhof in Dresden

-

Totentanz (Kalkstein-Relief auf dem Gertraudenfriedhof

in Halle) von 1946-48

-

Merkurbrunnen

1963 in Bielefeld

Herbert Volwahsen

wurde 1906 in Schlesien geboren. Nach dem Besuch des Gymnasiums in

Breslau erlernte er in Warmbrunn im Riesengebirge das Holzbildhauerhandwerk.

Von 1925 - 1931 studierte er an der Kunstakademie in Dresden bei den

Professoren R. Born und Karl Albiker.

1929 »Meisterschüler« der Dresdner Akademie. 1933 erhielt er den Kunstpreis

der Sächsischen Regierung für die »Geblendete«. Wenige Monate nach

der „Machtergreifung“ der Nationalsozialisten bekannte er sich im Juni

1933 öffentlich zum nationalsozialistischen Kunstverständnis.

1933

erhielt er den Ilgen-Kulturpreis des Landes Sachsen für die Skulptur

Die Geblendete. Von 1935 bis 1953 hatte er sein Atelier im

Künstlerhaus Dresden-Loschwitz. Er schuf 1936-37 die Kanzel und eine

Martin-Luther-Statue

für die Martin-Luther-Kirche in Berlin Lichterfelde.

1946 organisierte

Volwahsen die

»1. Deutsche Kunstausstellung Dresden« in Zusammenarbeit mit Karl

Hofer, Will Grohmann, Joseph Hegenbarth und Max Pechstein in der die

vom Nationalsozialismus verfemte Kunst vom Expressionismus bis zu

den Abstrakten erstmalig wieder gezeigt wurde. 1952 erhielt er den

»Kunstpreis der Stadt Köln«. 1953 übersiedelte er in die Bundesrepublik.

Aufenthalte in München, Darmstadt, Paris, Rom. 1956 wurde er als Leiter

der Werkgruppe Plastik an der Werkkunstschule in Bielefeld berufen.

Von 1964 bis 1972 lehrte er an der Fachhochschule in Dortmund. Der

Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen verlieh ihm den Titel »Professor«.

Mehr Infos unter:

Textquelle:

www.saxonia.com/galerie/002676.htm

Weitere Infos:

https://de.wikipedia.org/wiki/Herbert_Volwahsen

Bildhauer:

Otto Rost (1887 - 1970)

1909 - 14 Studium

Kunstgewerbeschule Dresden

1916 - 23 Schüler von Georg Wrba

1933 Eintritt in die NSDAP

1939 - 45 Nach Tod Wrba sein Nachfolger + Lehrer für Bildhauerei an

der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Dresden, quasi

"Professor" (ohne Beamtenstatus)

Ab 1946 bis ca. Mitte der 1950er Jahren der DDR

Mitglied der

„Gebiets-Auftragskommission“ für künstlerische

Gestaltung von Bauten im Bezirk Dresden, zeitweise ihr Vorsitzender. Rost war

(mit-)verantwortlich für

die Vergabe zahlreicher Aufträge beim Wiederaufbau Dresdens.

Werke

(u.a.)

1922

- Kriegerdenkmal Döbeln

1934 - Zwei überlebensgroße Statuen für das

Reichsgericht

in Leipzig: 'Gemeinnutz'

und 'Eigennutz'

1936 -

Rugby-Kämpfer für die Olympiade in Berlin (Preis)

1937 - Sandsteinfigur "Große Knieende"

(Foto: T.Kantschew 2019)

1938 -

Bronzeplastiken Keiler und Bär am Neuen Jägerhaus

vom Schloss Grillenburg

1939 - Industrie- und Handelskammer Cottbus, zentrales

Giebelrelief (Info)

Figurenpaar

„Arbeiter der Faust und der Stirn“

Foto: T.Kantschew 2005

Büste von Adolf Hitler

1942 - Beteiligung an 'Grosse Dresdner

Kunstausstellung'

Brühlschen Terrasse mit 'Sportkameradinnen',

'Psyche',

'Knieende Haarflechterin' und anderen

Plastiken

1943 - Porträtbüste vom Stabschef der SA Wilhelm

Schepmann (Gezeigt auf der Großen Dresdner

Kunstausstellung 1943, Dresdner Künstlerbund)

1945 - Sowjetisches Ehrenmal für die sowjetischen

Gefallenen der 5. Gardearmee (ehem. Platz der

Einheit)

1952 - Rekonstruktion der Barockfigur "Diana" auf dem Dach

der Humboldtuniversität Berlin

1952 - ‘Mauersberger Totentanz’,

10-Meter-langes Relief in

der Kreuzkapelle Mauersberg

1953 - Bauplastischer Schmuck im

Abschnitt D (Nord) der

Stalinallee in Ostberlin (Architekt: Kurt W. Leucht):

Keramik-Rosetten, Ornamentfriese für die Fassade

Karl-Marx-Figur auf dem "Platz der Einheit" in Dresden

Neustadt (Albertplatz), bald darauf wieder demontiert.

1956 - Figurengruppe am Portal Haus Altmarkt Dresden

Weitere Infos zu Otto Rost

www.germanartgallery.eu (Fotos seiner Werke)

Ernst-Günter Knüppel: „Otto Rost – Leben und Werk

1887-1970. Bildhauer in Dresden und Döbeln"

Verlag:

Sachsenbuch 2006

Text: Thomas Kantschew im wesentlichen 2004

Der

Wikipedia-Artikel übernimmt 2018, teils wörtlich,

große Teile dieses Textes.

|

|

Fruchtkorb von Otto Rost

Sowjetisches Ehrenmal von Otto Rost, eingeweiht am

25.11.1945 auf dem Albertplatz (jetzt: Olbrichtplatz)

Auftragsarbeit

von der sowjetischen Militäradministration, Foto: 12.02.2005

T.Kantschew,

Vergrößerung

|