|

"Das

aus quaderförmigen Körpern zusammengesetzte Gebäude

entstand als Kernstück eines größeren "Sportparks".

Um eine zweigeschossige Schwimmhalle gruppieren sich zwei langgestreckte,

dreigeschossige Trakte, deren Fenster durch Gesimse horizontal zusammengefaßt

sind, sowie ein eingeschobener Baukörper, dessen zurückgesetzte

Vorderfront mit Haupteingang von den Längsflügeln gerahmt

wird. Den rückwärtigen Abschluß dieser Baukörper,

in denen sich Umkleiden, Brause- und Wannenbäder befanden, bilden

zwei quergelagerte, vorkragende Treppenhäuser, an die sich ein

eingeschossiger Querbau anschließt. Dieser trägt einen

auf Stützen ruhenden Quader, der die Wasserbehälter enthielt

(siehe zweites Foto rechte Leiste).

Die darunter befindliche Terrasse war als Verbindung vom Hallenbad

zu einem nicht realisieren Freiluftbecken konzipiert. Eine stählerne

Satteldachkonstruktion trägt die gestaffelten Aufbauten.

Die

Zukunft des zur Entstehungszeit als "vorbildliche Volksbadeanlage"

gelobten Ensembles, ein bemerkenswertes Beispiel des Neuen Bauens

ist ungewiß."

(Architekturführer Dresden 1997)

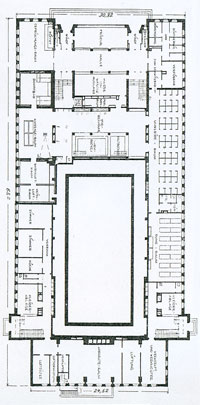

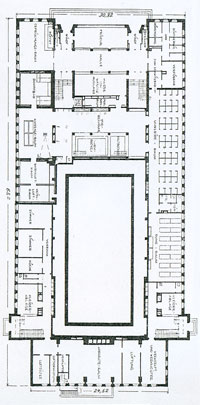

Zum Schwimmbecken (11 x 25 m) mit "amphitheratralisch ansteigende Stufen" einer Zuschauergalerie für Sportveranstaltungen kamen weitere Abteilungen hinzu: ein irisch-römisches Bad mit Dampf-, Heißluft-, Massage- und Ruheräumen im EG, Wannen-, Brause- und Kurbäder im 2. OG, ein Gymnastikraum im Dachgeschoss.

Die langgezogenen Fensterbänder an den Seiten des Gebäudes widerspiegeln besonders gut die Intentionen der Neuen Sachlichkeit in den späten 1920er Jahren, ebenso die verschränkten kubischen Formen, welche die Funktionalität

nach außen sichtbar machten.

Kunst im Bau

Ursprünglich stand in der

Schwimmhalle auf der gegenüber liegenden Seite vom Sprungturm eine

lebengsgroße Bronzeplastik. Das Kunstwerk "Wasserballspielerin" schuf

der Dresdner Künstler Eugen Hoffmann (1892-1955) und war 2019 in der

Ausstellung "Dresdner Moderne 1919 bis 1933. Neue Ideen für Stadt,

Architektur und Menschen" im Dresdner Stadtmuseum zu sehen.

Foto (TK

2019)

Plätze

des 20. Jahrhunderts

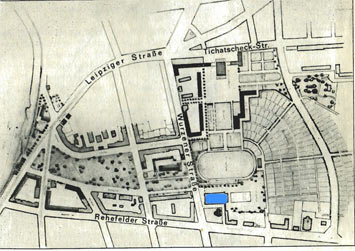

Das Ensemble aus Hallenbad, Wohn- und Bibliotheks-gebäude

entwarf Paul Wolf als Dominante eines Sportforums und der umgebenden

Wohnbebauung. Gemeinsam mit dem Kleinwohnungsblock von Hans Richter im

Süden gruppierte er die Gebäude um eine Platzanlage. Diese Raumöffnung

- städtebaulicher Verweil- und Zielpunkt - steigerte die Wirkung der

einheitlich in sachlicher Formensprache gehaltenen Fassaden. Sie war

außerdem als Auftakt für das hinter dem Bad liegende Sportareal und

die anschließenden Kleingärten gedacht, die zusammen mit dem Dorfkern

Altpieschen einen Grünzug durch Pieschen bilden sollten, wie es Wolfs

städtebaulichen und hygienischen Vorstellungen entsprach.

Die Planung wurde

nur teilweise ausgeführt, das Gebäude-ensemble an der Wurzener/

Rehefelder Straße ist eines der wenigen raumprägenden Beispiele

neusachlichen Bauens in Dresden. Das Sachsenbad ist geschlossen und

verfällt.

(aus: Paul Wolf. Stadtbaurat in Dresden 1922 - 1945, hrsg. vom Deutschen

Werkbund Sachsen e.V. 2001)

Der Platz hat leider bis heute keinen Namen.

Ansicht von Osten (einschließlich städt. Volksbücherei), Foto: DBZ 1930

Neues Bauen - seit Jahren steht das Baudenkmal leer.

Pläne für die Umwandlung des denkmalgeschützten Bades in Dresden Pieschen zu einem Sport- und Freizeitzentrum der Öffentlichkeit sind z.Z. unrealisierbar. "Wir haben acht Varianten für den Umbau untersucht, aber alle scheiterten an der Finanzierung. Angesichts der Haushaltslage kann sich die Stadt keine neuen Ausgaben mehr leisten" - so Baubürgermeister Herbert Feßenmayr (CDU) im Februar 2004. Deshalb wäre eine Sanierung des Sachsenbades in absehbarer Zeit nicht möglich, sondern nur

Sicherungsarbeiten. Pläne 2006 von Dähne Architekten.

2009 gab es eine Vorplanung und Nutzungsstudie zur Revitalisierung, die jedoch ebenfalls scheiterte. Siehe: http://hahn-kollegen.de/

Sachsenbad Westseite - Feb. 2011 - Vergrößerung

|

|

Rückseite Sachsenbad - mit technisch-funktional bedinger Trennung der Einzelteile: vertikale Betonung des Treppenhauses, auf Pfeilern ruhender Wasserhochbehälter, im EG Freiluft-Terrasse, Foto: ca. 1930   Foto:

Februar 2004 (T.Kantschew),

Vergrößerung Foto:

Februar 2004 (T.Kantschew),

Vergrößerung

Reliefs von Gustav

Bach

Ostseite Bad und Bibliothek / Foto: 1929

Südseite: Wohnhaus an der Rehefelder/ Wurzener Straße im

Stil der Neuen Sachlichkeit von Hans Richter / Foto: 1928

Sachsenbad Rückseite - Feb. 2011 - Vergrößerung

Sachsenbad - 2011 - Vergrößerung

Grundriss 1.OG 1930 - 2. OG

|

|

Blick von der Empore

mit gestufter Lichtdecke u. Zuschauertribünen, Foto: um 1930,

Stadtplanungsamt Landeshauptstadt Dresden Bildstelle

Schwimmhalle "Volksbad Dresden Neustadt Nordwest" in: DBZ 1930

Postkarte

Sachsenbad 1935 von Tricosal (Chemische Fabrik in Berlin Grünau) für

den hier eingesetzten Deckenputz und Fügenmörtel

Stand 2018

Es

gibt Hoffnung für das Sachsenbad. Eine neue Sachsenbad-Studie vom

Oktober 2017 ist fertig gestellt.

Baubürgermeister Raoul

Schmidt-Lamontain (Grüne) hat eine eigene Projektgruppe ist Leben

gerufen, die mehrere Varianten zur Erhaltung untersucht. „Die seitens

der Bürgerinitiative Pro Pieschen vorgeschlagene Nutzungsvariante

eines Gesundheits- und Therapiebades wurde in die Betrachtungen der

Verwaltung einbezogen“, so der Baubürgermeister.

Stand

Mai 2021 - Verkauft !

Der Dresdner Stadtrat beschließt

mit knapper Mehrheit den Verkauf der Immobilie Sachsenbad. Für den

sehr geringen Preis von "über einer

Million" ging das Bad und das Grundstück an einen neuen Besitzer. Der

möchte das Denkmal sanieren, aber es leider nicht mehr zu einem

Schwimmbad ausbauen. Neue Funktionen werden Büros, Gastronomie und eine Sauna

sein. In der Nähe möchte die Stadt Dresden ein neue Schwimmhalle

bauen, was mit einer ganzen Reihe Unwägbarkeiten verbunden ist.

Mehr Infos unter mdr vom 13.5.2021

Stand 2024

2024 hat der neue Besitzer das

Dresdner Archiekturbüro Zander Architekten mit der Umbauplanung

beauftragt.

Netzwerk

In vielen Städten stehen Volksbadeanstalten der Reformzeit und der frühen Moderne mittlerweile leer und verfallen, da die Kommunen die Mittel zur Sanierung nicht aufbringen können oder wollen.

Zum Beispiel das seit 1991 leer stehende Stadtbad Lichtenberg in Berlin, vollendet 1928, sucht ebenfalls dringend nach Hilfe.

Weitere Infos

Mehrere Initiativen in Deutschland bauen z.Z. ein Netzwerk gegen diesen Mißstand leer stehender Volksbäder auf. In Dresden konnte 2008-10 das alte Volksbad Löbtau zu einer Theater-Kita umgebaut werden und durch diese neue Nutzung in Ansätzen erhalten werden.

|

|

Sachsenbad in den 1960er Jahren. Schwimmbecken: 11 x 25 Meter

Längsschnitt, Vergrößerung

Eugen Hoffmann

(1892-1955):

"Wassersballpielerin" von 1929, ehemals aufgestellt im

Sachsenbad. Foto: Ausstellung "Dresdner Moderne 1919 bis 1933" im

Stadtmuseum 2019,

Vergrößerung

Die Frau am Beckenrand. Wie die „Ballspielerin“ von Eugen Hoffmann ins Sachsenbad kam.

Von Claudia Quiring in:

www.blog-stadtmuseum-dresden.de/wasserballspielerin/ 18. 07. 2022

|

|

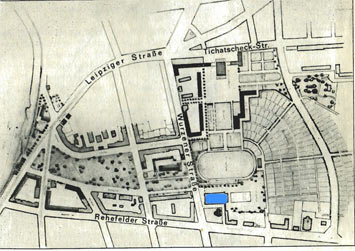

Entwurf Bebauungsplan Dresden-Pieschen, April 1941 (bearbeitet) Vergrößerung, links: die Elbe, blau: Sachsenbad

Wolfs Planungen für ein grünes Parkband konnte nur teilweise umgesetzt werden, u.a. mit der Kleingartensiedlung 1938, die im Viertelkreis um das Sportstadion angeordnet ist.

Text: Thomas Kantschew 2004 (und spätere Ergänzungen)

Literatur:

Wolf, Paul: Städtische Freiluft- und Hallenbäder, In DBZ 1930, 3. Sept., ST Nr. 12-13.

Laudel, Heidrun:

Paul Wolf - Dresdner Stadtbaurat ab 1922 - und seine Planungen zu einem Volkspark für Dresden-Pieschen. - Dresdner Hefte Nr. 25. Herausgeber: Rat des Bezirkes Dresden Abt. Kultur, Kulturakademie des Bezirkes Dresden. 1/1991 |

|

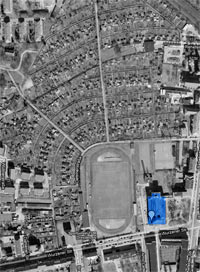

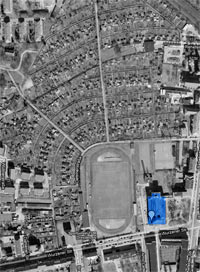

Dresden Pieschen in der Gegenwart, blau: Sachsenbad, gut zu erkennen: Sportplatz und nördlich davon Kleingartenanlage. |

Foto:

Foto: