|

Ausschreibung: Paul Wolf,

auch u.a. Baudirektor

Carl Hirschmann (Dresden)

Architekt: städtebaul.

Ideenwettbewerb + Wilhelm

Kreis

Bauzeit: Planung 1935- 1939,

nicht ausgeführt

Adresse: Lenné Straße

Architektur als Machtinstrument

Von "Aufbruch", "Revolution" und "Neubeginn"

war nach 1933 auch in Dresden, wo die NSDAP bei den Reichstagswahlen

am 05. März 1933 von den DresdnerInnen mit

42 % (1) gewählt

wurde, oft die Rede. Schnell schossen aus der national-sozialistisch

umgestalteten Stadtverwaltung überschwängliche

städtebauliche Planungen zur

baulichen Manifestation der neuen Zeit. Dresden sollte nun auch architektonisch

seiner neuen Funktion als "Gauhauptstadt" gerecht werden.

Zum Glück blieb die Barockstadt außer einigen Verwaltungs-bauten

von den großen Bauvorhaben verschont, die bis 1939 in der Bauverwaltung

des "Reichsstatthalters" Mutschmanns bzw. im Stadtplanungsamt

Paul Wolfs ausgearbeitet wurden.

Doch auch die Planungen zum großen Gauforum sind in sich makaber

eindrucksvoll und zeugen vom übersteigerten Machtwahn von Hitler-Deutschland

und seiner BürgerInnen.

In einem

groß

angelegten Bauprogramm sollte die Omnipotenz der Partei und der "Bewegung"

durch ein Partei- und Verwaltungszentrum manifestiert werden.

Beabsichtigt war, dieses als geschlossenen Komplex ausgebildete

Gauforum - bestehend aus Halle, Gauhaus, Glockenturm und Platz - als

neuen politischen Mittelpunkt der "Gauhauptstadt" zu schaffen.

Maßgeblichen Anteil an der späteren Detailplanung zum gigantischen

Gauforum hatte Prof. Wilhelm Kreis, der Erbauer des Hygiene-Museums

von 1927-30 in Dresden. Dessen modern- monumentales, neoklassizistisches

Museumsgebäude schien zur propagandistischen Weiterführung

geradezu einzuladen. Ein Gauforum sollte nun auch in Dresden entstehen,

wie es u.a. ähnlich in Weimar, Augsburg, Bochum oder Frankfurt/

Oder vorgesehen war. Die provisorischen Museumsbauten der Internationalen Hygieneausstellung von 1930-31 im modernen Internationalen Style wurden hier in Dresden bald nach Beendigung der weltoffenen Gesundheitsschau abgerissen. Foto des Geländes 1930

Selbstverständlich orientierte sich Kreis an der NS-Ästhetik

eines vergröbernden Neoklassizismus, anstatt auf irgend welche lokale Barock-Traditionen einzugehen. Aber der Klassizismus war in Dresden eh nicht ausgeprägt.

Der Wettbewerb

Zu diesem Zweck wurde bereits Ende 1934/ 1935, also nur zwei Jahre

nach der "Machtergreifung", ein städtebaulicher Ideenwettbewerb

zum künftigen

"Adolf Hitler Platz" durchgeführt, zu dem insgesamt

277 Arbeiten eingereicht wurden. Preise und Auszeichnungen erhielten:

1. Preis: A.

M. Schmidt (Stuttgart)

3.

Preis: H.

A. Schaefer (Berlin Wilmersdorf) (siehe Bild rechts)

Ankauf: (1)

Hans Heuser und Helmut Hentrich (Düsseldorf)

(3)

Leiterer & Wünsche

(4)

Richard Steidle (München)

(5)

Hans Richter (Dresden)

G.

Zielger (Kaiserslautern)

H. Freese (Dresden)

Hans Hopp (Ostpreußen)

Der ursprünglich 1. Preis war jedoch an das Büro Herbert

Terpitz (Cossebaude) und Müller Moreitz (Leipzig)

ergangen Foto

1

u.

2. Den dritten hatte W.

Hoffmann (Berlin Nikolasee) + Otto Biehl (Neubabelsberg)

erhalten.

Beide wurden jedoch ausgeschieden, da jeweils einer der Büropartner

nicht Mitglieder der "Reichskammer der bildenden Künste"

war.

Der Dresdner Stadtbaurat Paul Wolf selbst hatte das im städtischen

Besitz befindliche Gelände um die Ilgen- kampfbahn und das Arnholdbad

vorgeschlagen, da hier noch eine Menge freier Platz um die Güntz-

und Polizeiwiesen war. Zudem hatte er wenige Jahre zuvor die Planung

dieses Sport- und Hygieneforums betreut. Er selbst, obwohl als beamteter

Architekt nicht zum Wettbewerb zugelassen, arbeitete vor und nach

dem Wettbewerb mehrere Entwürfe zum Gauforum aus. Einer z.B.

sah neben der großen Halle, ein Freilicht-Theater, ein Gauhaus

und ein "Institut für Rassenhygiene" vor (Pläne

siehe Literaturverweis unten).

Maßgeblichen Anteil an den Planungen zum Gauforum in seiner ersten Phase hatte auch

der Dresdner

Bürgermeister (1933 - 1938) Ernst

Zörner.

Einige Entwürfe sind in der Fotothek der SLUB einsehbar bzw.

12 Abbildungen unter www.bildindex.de

abrufbar (Dresden, Stadt, Plätze oder platzartige Straße,

Adolf-Hitler-Platz)

Der Wettbewerb blieb zunächst Projekt. Eine Umsetzung des gigantischen

Bauvorhabens verzögerte sich aus diversen Gründen. Letztendlich

wurde 1936 Wilhelm Kreis von der Gauverwaltung (bzw. von Hitler persönlich)

mit dem Bau des Gauforums beauftragt.

Kreis, der auch am Wettbewerb - allerdings ohne Erfolg - teilgenommen

hatte, stützte sich bei seinem Entwurf auf die bereits vorhandenen

Ideen.

Rund um den neuen "Adolf Hitler Platz" (1) sollte dann neben

dem Deutschen Hygiene Museum (4) nordöstlich ein neues "Gauhaus"

(2) und südwestlich eine riesige "Sachsenhalle" (3)

entstehen. Östlich am Platz waren zwei Ehrentempel (5) vorgesehen,

dazu Kolonaden und ein 70 Meter hoher "Wartturm" (6). Eine

neue, sehr repräsentative Durchbruchstraße (8) als Weiterführung

der Herkulesallee sollte das neue politische Zentrum mit

dem freigestellten Rathaus verbinden

und hätte dazu eine Vielzahl intakter bürgerlicher Wohnbauten

des 19. Jh. beseitigt. Sie wurde im Bericht der "Bauwelt Heft

9, 1938) als "Aufmarschstraße" bezeichnet.

Diese monströsen Planungen, die jede Maßstäblichkeit

für die historischen Proportionen Dresdens entbehrten, wurden

durch den Beginn des II. Weltkrieges und die damit verbundenen wirtschaftlichen

Engpässe nicht umgesetzt. Lediglich eine Grundsteinlegung des "Gauhauses"

fand am am 09. März 1939 durch Gauleiter Martin Mutschmann

statt. Fundamente davon müssten bei archäologischen Grabungen an der

Lennéstraße ("Cockerwiese") zu Tage treten.

Foto Zustand 2012

Massenhypnose

Zentrum dieses geplanten neuen politischen Mittelpunkts der "Gauhauptstadt

Dresden", außerhalb der historischen Altstadt, sollte ein

Aufmarschgelände von 75 000 qm für

200 000 (!) Menschen werden.

Das Gauhaus (210 x 190 m) sowie die Sachsenhalle (140 x 220 m) sollten

beide jeweils 40 000 militarisierten völkischen Genossen und

Soldaten Platz zur Verherrlichung faschistischer Gewaltideen geben.

Gedacht war an Versammlungshallen "in der klaren, geraden und

wuchtigen Architektur, die der Ausdruck unserer Zeit und unseres Lebensgefühls

ist." (Grieben Reiseführer Dresden 1938).

Die Inszenierung und das Aufputschen eines Massen- rausches, in der

das einzelne Individuum völlig unterging und der Verstand ausgeschaltet

wurde, sollte einer bewußten propagandistischen Manipulation

dienen.

|

|

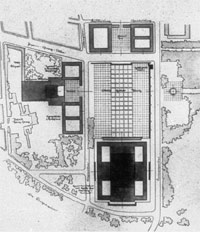

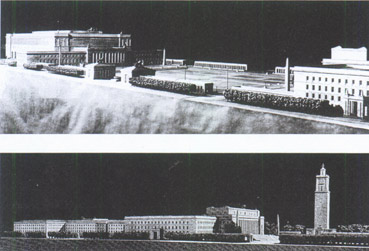

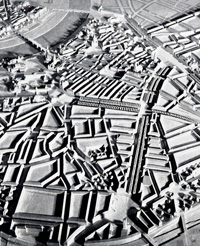

Wettbewerbsunterlage 1934 - Erläuterungsentwurf des

städtischen Hochbauamtes. An alle 277 Teilnehmer gesandt,

Vergrößerung

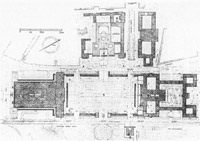

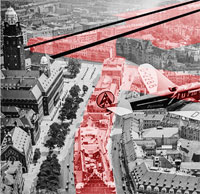

Entwurf von H.A.Schaefer

(Berlin-Wilmersdorf), 3. Preis / Rechts oben auf der isometrischen Darstellung

(ganz klein) das an sich schon massige Hygiene Museum.

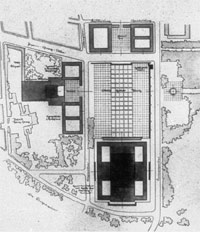

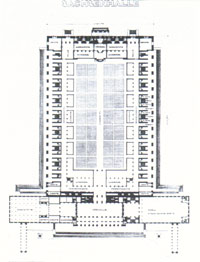

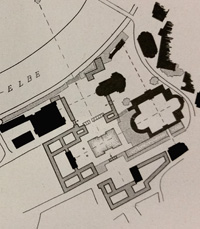

Grundriss vom Entwurf

Schaefer, siehe "Dresdner Hochschulblatt" 20.06.1936

Ankauf: Heuser &

Hentrich (Düsseldorf)

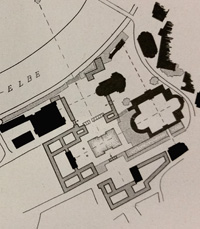

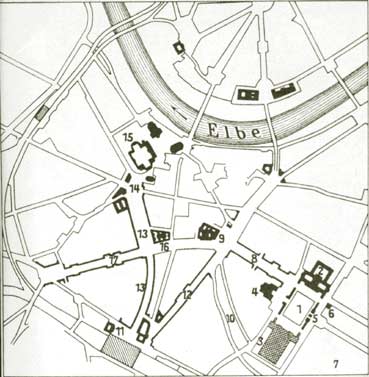

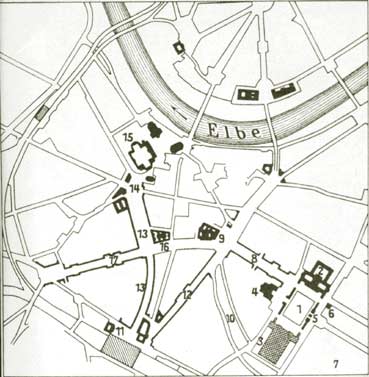

Gauforum, Lageplan,

Entwurf: Wilhelm Kreis (zweite Projektphase 1938/39) -

Vergrößerung,

1937/38 gab es eine leicht veränderte Fassung. Abbildung hier

www.gauforum.de (Foto 9)

Überarbeitetes

Modell vom geplanten Gauhaus. Architekt: Wilhelm Kreis, 1938, Foto: Deutsche Fotothek, Vergrößerung

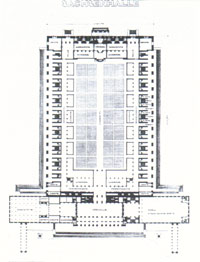

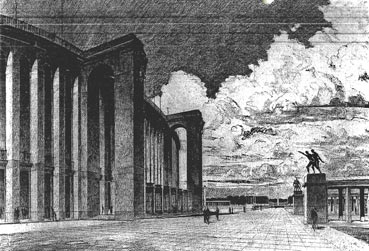

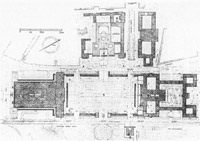

Gauforum, Grundriss

der Halle (Eingangsgeschoss), Entwurf Wilhelm Kreis, (erste Projektphase),

5. Mai 1938. In der "Sachsenhalle" sollten 40 000 (!) Personen

Platz finden.

Gauforum, Modell

des Glockenturmes von Nordwesten, Entwurf: Wilhelm Kreis (zweite Projektphase,

nach 1938) - als Pendant zum Rathausturm - genau in der neuen Achse.

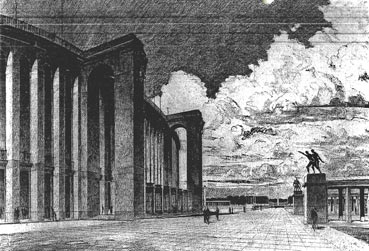

Gauforum Dresden, Entwurf für die "Halle der Volksgemeinschaft"

von Wilhelm Kreis, 1937 Vergrößerung

Wilhelm Kreis, Gauforum, Eingangshalle 1937, Vergrößerung |

|

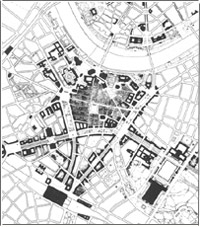

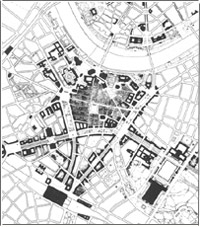

Außerhalb des Altstadtrings sollten die Hauptstraßen

der Vorstädte den nationalsozialistischen Machtanspruch unterstreichen.

Wesentliche Verkehrsvorhaben sind in diesem Plan zu erkennen. - Quelle:

(Grieben Reiseführer Dresden 1938)

Während des Planungsprozesses zeichnete sich 1938 ab, dass vom

Gauforum ausgehend, die ganze Stadt einer umfassenden Umgestaltung

unterzogen werden muss. In erster Linie war der motorisierte

Zubringerverkehr für die geplanten 200 000 Menschen auf den Platz des

Gauforums zu bewältigen. Zu der pompösen Direktachse vom

freigestellten Rathausvorplatz zum Gauforum kamen weitere sehr breite

"Durchbruchstraßen" nach Haussmannscher Manier hinzu. Diese

Propaganda-Alleen hätten Unmengen von

Abbrüchen historischer Bausubstanz zur Folge gehabt. Sie dienten

einer infrastrukturellen Verbesserung, aber mehr noch sollten sie dem übersteigerten Machtanspruch der Nationalsozialisten

Ausdruck verleihen. Als überbreite Verkehrsachsen wurden sie von Paul Wolf im

Sinne seiner stadthygienischen Ideale der 1920er mit großkronigen

Baumreihen versehen.

Die erste Phase des Stadtumbaus (1933/34) hatte eine Stadtkosmetik

im Zeichen der Arbeitsbeschaffungs- maßnahmen zum Ziel und die "Sanierung"

der Altstädte.

In Dresden konnte die Umgestaltung des Neustädter

Königsufers, einschließlich der tribünenartigen Anlage

als "Forum für nationale Kundgebungen" (jetzt Ort der

"Filmnächte") im Zeichen der (schlecht bezahlten) großen

ABM-Projekte 1935/36 von Stadtbaurat Paul Wolf realisiert werden.

Die Dresdner Stadtplanung der späten 30er Jahre konzentrierte

sich auf eine grundlegende Umgestaltung des Stadtzentrums. Noch vor

dem Hitler- "Gesetz zur Neugestaltung deutscher Städte"

im Februar 1939 arbeitete Paul Wolf Ende 1938 einen umfassenden Neuordnungsplan

aus. "Die Neugestaltung der Innenstadt" sah folgende grobe

Veränderungen vor:

Vom Hauptbahnhof

um

den Wiener

Platz (siehe Nummer auf den Plan oben: 11) war

eine Neuregulierung des Verkehrs-systems vorgesehen.

Ein neuer Straßenzug (12) sollte etwa im Zuge der heutigen Petersburger

Straße zum Georgplatz führen. Die komplette erhaltene Umgebung

des damaligen Georgplatzes wäre den harten Modernisierungsbestrebungen

des Stadtplanungs- und Hochbauamtes unter Paul Wolf und (Ersatz-)Oberbürgermeister

Rudolf Kluge zum Opfer gefallen.

Konzipiert war eine weitere "Prachtstraße" (13) vom Wiener Platz zum

Postplatz (14) bis zum Zwinger (15). Auch diese überdimensioniert

breite Verkehrsstraße hätte u.a. den Abriss von Dutzenden Wohnhäusern

an der Reitbahnstraße, allen Gebäuden am Anton- und Dippoldiswalder

Platz und des gründerzeitlichen Postgebäudes am Postplatz (von

1830/32, Umbau: 1893 und 1912) bedeutet. Dafür wäre am Postplatz der

Zwinger am Ende dieser Achse und Zielpunkt des Blicks um so "klarer"

herausgestellt. Dennoch wurden die beengten Verkehrsverhältnisse im Zentrum einer Halbmillionen-Metropole den gewachsenen Infrastrukturanforderungen nicht mehr gerecht, wie das nebenstehende Foto zeigt.

[Eine zynische Ironie der Geschichte ist es, daß diese städtebaulichen

Planungen der NS-Diktatur mit 100 Meter breiten Propagandastraßen

nur wenige Jahre später in der undemokratischen DDR-Herrschaft

unter sowjet-sozialistischen Vorzeichen an anderer Stelle (Ernst-Thälmann-

Straße - quer durch die Altstadt) umgesetzt wurden. Der absolut

gesetzte Weltbeglückungsanspruch der "rotlackierten Faschisten"

(Kurt Schumacher, SPD-Vorsitzender) war in seinem demonstrativen Städtebau

mit dem "zentralen Platz" mitten in der Altstadt und der

Aufmarschachse verblüffend ähnlich der Vorgänger-Diktatur.

Selbstverständlich ist das NS-Terrorsystem in seinem Ausmaß

insgesamt in keiner Weise mit der DDR-Diktatur vergleich- bzw. relativierbar.]

Zum Zusammenhang der NS-Planungen mit den Nachkriesgplanungen

zum Wiederaufbau Dresdens siehe: Durth, Werner; Düwel, Jörn; Gutschow,

Niels: Architektur und Städtebau der DDR, in 2 Bdn. Ostkreuz,

Personen, Pläne, Perspektiven; Aufbau, Städte, Themen, Dokumente 1998.

Die Ringstraße (16) (heute Dr. Külz Ring) sollte nach Südwesten

bis zur ehemaligen Falkenbrücke verlängert werden (17),

um eine bessere Anbindung zur Autobahn

zu schaffen bzw. von dort eine monumentale Direktverbindung zum

Gauforum zu schaffen. Auch diese Planungen wurden später in den 60er Jahren

mit der Budapester Straße realisiert.

Am 18. April 1939 hat Gauleiter Mutschmann in einer

Verordnung in Bezug auf die "Neugestaltung deutscher Städte" von 1937

vier verschiedene Schwerpunkte in Dresden ausgewiesen: den Bereich

Rathausplatz/ Gauforum, Postplatz, Wiener Platz und auf Neustädter

Seite den Carolaplatz.

Darstellung

Vergleicht man diese Pläne mit der damals

vorhandenen Stadt, erkennt man, wieviel Privat-Grundstücke damals zur

Disposition gestanden hätten:

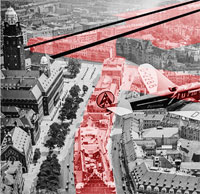

Stadtplan Dresden 1938, darüber in einer 2. Ebene gelegt:

Umgestaltungspläne zur Gauhauptstadt mit Gauforum und großen Achsen

(rot markiert), ohne Bereich Carolaplatz sowie den

"Altadtsanierungen". Montage + Kennzeichnungen: Thomas

Kantschew.

Vergrößerung

Konkretisiert wurde das "Gesetz über die Neugestaltung deutscher Städte"

vom 4. Oktober 1937 in allen Gauhauptstädten, so auch in Dresden durch eine Reihe von Verordnungen, die teilweise direkt auf einen „Führerbefehl“

zurückgingen bis in das Jahr 1942. Damit wurden u.a. Voraussetzungen

geschaffen, die eine Grundstücks-Enteignung (mit und ohne

Entschädigung) ermöglichten.

Infos

Sportforum

Durch die Planungen zu dem sehr

ausgedehnten Dresdner Gauforum am Rand der Innenstadt war der seit den

1920er-Jahren gewachsene Sportkomplex, bestehend aus Ilgen-Kampfbahn

(heute Stadion Dynamo Dresden), Tennishalle, Gymnastikhalle und

Freiluft-Bad, nicht mehr zu halten. Nach dem Abriss der Sportstätten

sollten diese um ein vielfaches vergrößert ins Ostragehege verlegt

werden, wo die Stadt noch genügend Freiflächen im Besitz hatte und man

sportliche "Ertüchtigung" mit vorhandenen Grünflächen ergänzen wollte.

Nach dem Vorbild des Berliner Reichssportfeldes sollte hier ein

Sportforum entstehen mit einem Stadion für 75 000 Zuschauer,

Schwimmstadion, Hockey-Stadion, Glockenturm und wiederum einem großen

Aufmarschplatz.

Der Haupteingang hätte direkt in der Flutrinne am Schlachthof

gelegen und wäre bei starken Hochwasser unmittelbar betroffen gewesen.

Architekt Paul Andrae: Entwurf zum Stadion im Ostra-Gehege (1937),

Haupteingang zur Flutrinne. Nicht ausgeführt, Foto: Stadtplanungsamt

|

|

Dresden: "Die

Neugestaltung der Innenstadt" des Stadtplanungsamtes Dresden,

Entwurf: Paul Wolf, Ende 1938 (Ausschnitt)- Der

ganze Plan vergrößert

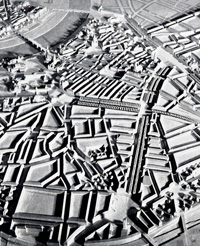

Plan Neugestaltung

Dresdens, Stadtmodell, Blick von Südosten, Entwurf: Paul Wolf

1938 (Ausschnitt) Vergrößerung

- Eine geradlinige Achse sollte das Gauforum mit der Altstadt

verbinden, an deren Endpunkt der Rathausturm gesetzt ist.

Bildquelle: Christiane Wolf, Gauforen, Zentren der Macht, 1999

Plan Neugestaltung

Dresdens, Stadtmodell, Blick von Süden, Entwurf: Paul Wolf

1939 (Ausschnitt) Vergrößerung - Mehrere breite Verkehrsachsen hätten die Altstadt durchkreuzt, so die Achse: Hauptbahnhof-Marienstraße-Postplatz / Hauptbahnhof, Petersburger Str, Rathenauplatz / Rathausvorplatz, Ring, Richtung neue Autobahn.

Bildquelle: Helmut Weihsmann, Bauen unterm Hakenkreuz, Architektur des Untergangs, Wien 1998

Dresden Prager Straße 1944. In der Vergrößerung erkennt man die durchaus nachvollziehbare Planung eines Straßendurchbruchs vom Hauptbahnhof zum Dipoldiswalder Platz.

"Dresden. Modell

der Neugestaltung der Innenstadt" 1939, Blick von Südwesten,

Vergrößerung,

Foto: Stadtplanungs- und Hochbauamt, Siehe Mutschmann (2)

Teil der geplanten Abbruchschneisen von 1938 (rot

markiert) am Ring, Georgplatz und neue Durchbruchstraße zum

"Gauforum", Foto: 1929 Deutsche Fotothek, Kennzeichnungen:

Thomas Kantschew,

Vergrößerung

"Modell der

Sportfeldes im Ostragehege" 1938, rechts unten:

Schlachthofgelände,

Vergrößerung,

Foto: Stadtplanungs- und Hochbauamt, Siehe Mutschmann (2)

|

|

Neues Museumsforum

Eine Erweiterung des Museumsviertels war von Seiten der Stadt Dresden

und der Kunstsammlungen (u.a. Hans Posse) schon seit Jahren geplant, da ein großteil der

Bestände nicht gezeigt werden konnte. (Plan

von Oskar Pusch 1914)

Nach einer veränderten

Konzeption sollten deutsche Gemälde 1937 in einem Neubau neben der

Sempergalerie präsentiert werden. Aber auch andere Sammlungen sollten

umfangreiche Neubauten erhalten.

Die Planungen waren 1939

so weit fortgeschritten, dass drei Bereiche konkretisiert wurden: 1)

das Gelände des ehemaligen Marstalls, 2) das Gelände der "Herzogin

Garten" und 3) das ehemalige Packhofgelände an der Elbe. Gerade dieses

war den nationalsozialistischen Planern ein Dorn im Auge, zu disparat

stellte sich das Speicherviertel mit Schienenanschluss gleich hinter

der Semperoper dar.

Unbedingt erhalten sollte die Reithalle von

Weinlich von 1787 bzw. als "beherrschender Bau der Zwingerachse in

Erscheinung treten" (Mutschmann, 2). Die Orangerie dagegen, ein Bau

von Wolframsdorf von 1841, sei "baulich nahezu verfallen und (stünde)

einem großzügigen Gesamtplan im Wege, also weichen" müsse. Der

einzige einzubeziehende historische Bau an der Ostraalle wäre das

enteignete Logenhaus der Freimauererloge gewesen (Ostraallee 15).

Der

Zwingerteich sollte eine geometrische Form erhalten. Zur Elbe hin war

ein neuer großer Forumsplatz geplant, den die neue verlängerte

Rückseite der Semperoper (von Wilhelm Kreis 1939 begonnen) als östliche Platzkante bilden sollte. Ein

Großteil der Gebäude des 19. Jahrhunderts wäre für diese Planung

abgerissen worden. Vgl.

Foto 1932 mit nebenstehender Skizze sowie

Foto

Reithalle 2017 (genutzt für die Theaterwerkstätten).

Die

Gesamtkonzeption für diesen erweiterten Museumsbezirk stammte von

NSDAP-Mitglied Fritz Fichtner, seit 1933 Leiter der Porzellansammlung und ab 1937

Leiter des Referates der gesamten Kunstpflege im Sächs. Ministerium

für Volksbildung (3). Nach seinen Vorstellungen sollten im

Herzogingarten Neubauten entstehen für die Museen für Tierkunde,

"Rassenkunde" und Vorgeschichte. Auf dem Marstallgelände waren

vorgesehen: die Museen für Mineralogie und Geologie, der Völkerkunde

sowie ein "Heeresmuseum", alles im Geist und in der Handschrift der

neuen Machthaber.

Fichtner zog 1939 mit der propagandistisch

aufgepeppten Porzellansammlung vom Johanneum in frei gewordene Räume

des rundum erneuerten Zwingers, um Dresden das Barocklabel noch

stärker anzukleben. Sein Motto "Barock zu Barock" sollte innerhalb

einer "Museumsinsel" verwirklicht werden, die dann von einem

erweiterten "Museumsgürtel" ergänzt werden sollte.

Den

Generalbebauungsplan entwickelte der Leiter der Hochbaudirektion Herr

Dutzmann. Involviert in die Planungen waren Gauleiter Mutschmann,

Martin Hammitzsch (Durchführungsstelle) und Stadtbaurat Wolf. Auch

Speer ließ sich die Pläne vorlegen.

Bemerkenswert sind u.a. Zeichnungen von Karl Paul Andrae

zur

"Neugestaltung Speicherterrasse" vom November 1940.

Die Umsetzung

dieser Planung hätte den kompletten Umbau des Areals zwischen

Augustus- und Marienbrücke bedeutet, eine Aufgabe des Speicherviertels

und u.a. den Abriss von Gebäuden, die gerade erst 10 Jahre vorher

entstanden waren (Finanzamt, Wolf-Speicher). Andrae entwickelte

stattdessen eine neohistoristische Prachtarchitektur, die

Assoziationen an den Markusplatz in Venedig weckte bzw. Anleihen von

Sempers alten Dresdner

Forumsplan nahm, dessen Idee einer offenen Agora jedoch

pervertiert worden wäre zur Umsetzung der Gleichschaltung im Führerstaat.

Die repräsentative neue Elbfront war

als Fortführung der Altstädter Silhouette gedacht mit großvolumigen

Museen, frei stehenden Plastiken, Promenaden, Freitreppen, 50 m hohen

Viktoriasäulen, eindrucksvollen Springbrunnenanlagen und einem weit

sichtbaren ca. 80 m hohen Aussichtsturm. Nach dem "Endsieg" wäre ein

nationalsozialistischer öffentlicher Raum entstanden mit Gebäuden, die

neohistorisierend „Hochkultur“ behauptet hätten, während im besetzten

Europa die Barbarei immer schrecklicher wütete.

Es

existierten verschiedene Planungen zu diesem Areal. Sie wurden im

Verlauf des Krieges nach 1940 eingestellt. Eine Finanzierung dieser

hypertrophen Terrassenplanungen wäre neben Gauforum, Stadtumbau,

Altstadtsanierung u. Sportareal völlig utopisch gewesen.

Entwurf "Neugestaltung Speicherterrasse" von Karl

Paul Andrae. (Gestaltung des Elbufers zwischen Augustus- und

Marienbrücke, Perspektive vom 19.11.1940),

Vergrößerung. © Quelle: Stadtplanungsamt Dresden, Bildstelle

"Durchführungsstelle":

Martin Hammitzsch

Neben

und in der für die nationalsozialistische Verwaltungsstruktur typischen

Konkurrenz zur Bauverwaltung wurde 1939 in Dresden durch Gauleiter

Mutschmann eine "Durchführungsstelle"

für die Neugestaltung der Stadt Dresden geschaffen. Die Leitung

übernahm Martin Hammitzsch, Ministerialrat im Sächsischen

Ministerium des Inneren und Leiter der Baugewerbeschule in Dresden. Hammitzsch (1878 - Selbstmord: 1945), der Schwager von Adolf

Hitler, hatte 1907-09 die Dresdner Tabakmosche Yenidze gebaut.

Inwieweit die Planungen der Bauverwaltung unter P. Wolf mit der

Durchführungsstelle von Hammitzsch konkurrierten, müssten weitere

Forschungen klären.

Enteignungen

Zudem interessiert, ob 1938-1942

auf den Flächen für die bevorstehenden breiten Propagandastraßen

bereits gezielte Aufkäufe von Grundstücken zwecks Abriss getätigt

wurden.

Hat es in irgend einer Form von Seiten der Haus- und

Grundstückseigentümer aber auch von der Denkmalpflge und der

Stadtgesellschaft im Allgemeinen Abwehr oder subtilen "Widerstand"

gegen die geplanten großflächigen Abrissmaßnahmen gegeben?

Insbesondere ist bisher die Enteigung jüdischen Grundeigentums

im Zuge der "Arisierungen" für diese gewaltigen Baumaßnahmen noch

nicht untersucht worden.

Grundlegende

Planungsänderungen ab 1943

Bereits im Oktober 1943 sah die Prioritätensetzung im Bauwesen ganz anders aus. Generalbauinspektor Albert Speer, der

als Rüstungsminister am 11.Oktober 1943 zusätzlich zum Chef des Arbeitsstabes für den Wiederaufbau bombenzerstörter Städte ernannte wurde, skizzierte Grundlagen einer neuen Planungskonzeption

für den Wiederaufbau deutscher Großstädte:

„Keine hochkünstlerischen Ideen mehr, sondern Sparsamkeit; eine großzügige Verkehrsplanung, die dem Ersticken der Städte durch Verkehrsnot entgegentreten sollte, industrielle Herstellung von Wohnungen, Altstadtsanierungen und Geschäftshäuser in den Stadtzentren. Von monumentalen Großbauten war nicht mehr die Rede.“

(4)

Text: Thomas Kantschew

Literatur:

Christiane Wolf, Gauforen,

Zentren der Macht. Zur nationalsozialistischen Architektur & Stadtplanung,

Berlin 1999

Helmut Weihsmann, Bauen unterm Hakenkreuz, Architektur des Untergangs, Wien 1998

Der Dresdner Wettbewerb. Von: Baudirektor Hirschmann, In:

Deutsche Bauzeitung DBZ, Heft 25, 19. Juni 1935

http://delibra.bg.polsl.pl/Content/14171/No25.pdf

(1) Ergebnisse der Reichstagswahlen 1933:

In Dresden erlangte die NSDAP 42,27%, die SPD 29,67 % und die KPD

12,41 %. Die Wahlbeteiligung lag bei 88,7 %.

Quelle:

Hrsg.: Pommerin, Reiner: Dresden

unterm Hakenkreuz, Köln;

Weimar; Wien 1998.

(Statistik

zu den Wahlergebnissen der Reichstagswahlen am 06. November 1932 in

Deutschland)

(2)

Martin Mutschmann: Die städtebauliche Neugestaltung Dresdens, In:

Deutscher Baumeister, Sept. 1939 (Heft 9)

(3) Fritz Fichtner:

Denkschrift zum Museumsneubau in Dresden (Gesamtkonzeption für einen

erweiterten „Museumsgürtel“, 1937, modifiziert 1941), Archiv der SKD,

NL Posse 51

Eine Zusammenfassung über Fichtners Werdegang auf:

https://slub.qucosa.de

(siehe PDF)

(4) Albert Speer: Erinnerungen.

Frankfurt Main/ Berlin 1969, Neuauflage 1993, S. 328 + Fußnoten 11 und

12.

Der eigentliche Leiter dieses Arbeitsstabs

für den Wiederaufbau bombenzerstörter Städte war Rudolf Wolters.

|

|

Neugestaltung der Umgebung des Zwingers (Entwurf),

Vergrößerung (2)

schwarz: zu erhaltende Gebäude

Semperoper Erweiterung von Wilhelm Kreis 1938, hier: Modell Südseite,

Vergröß

|