|

Architekt: Wilhelm

Kreis

Plastiken: Karl Albiker

Bauzeit: 1938

Wiederaufbau zerstörter Teile: 1945 von Wolfgang Rauda

Adresse: August Bebel- Straße 19

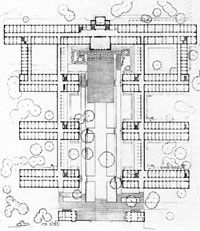

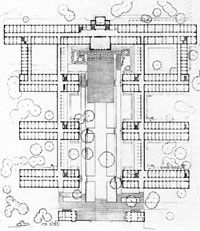

Der

ausgedehnte Gebäudekomplex des ehemaligen Dresdner Luftgaukommandos

beherbergte bis 1945 das Luftgaukommando IV der deutschen Luftwaffe.

Nach Beendigung des II. Weltkrieges diente das Gebäude bis 1952

der Landesregierung und dem Sächsischen Scheinparlament einer

"Einheitsfront". Heute ist das Gelände eingeschränkt

öffentlich zugänglich.

"Eines der wenigen öffentlichen Gebäude, die zur Zeit

der nationalsozialistischen Herrschaft in Dresden entstanden, war

für das Luftgaukommando bestimmt. Den Wettbewerb gewann mit Wilhelm

Kreis einer der bemerkeswertesten Architekten, der damals in Dresden

tätig war. Er konzipierte den Komplex mit einer Hauptmagistrale,

die direkt auf das dreigeschossige Hauptgebäude zuführt.

Zu deren Seiten sind jeweils drei zweigeschossige Gebäude parallel

angeordnet. Den einzigen Schmuck des stengen Baues bildet der Figurenfries

"Fliegender Genius" über der portikusähnlichen

Eingangshalle von Karl Albiker, Rodin-Schüler und Professor der

Dresdner Akademie. Bis 1990 wurde das Gebäude von der Militärakademie

"Friedrich Engels" genutzt. Seit 1990 sind u.a. Dienststellen

der Bundeswehr untergebracht."

(Architekturführer Dresden, 1997)

Die Militäranlage wurde ebenso wie das Hygiene-Museum inmitten

eines Gartens seiner königlichen Majestät hineinge- baut,

deren Grundstücke fast ausnahmslos nach der Revolution 1918 vom

Freistaat Sachsen enteignet worden waren. Einige alte Bäume des

ehemaligen Parks sind immer noch auf dem Gelände vorhanden. (Foto:

Park im Garten der königlichen Villa, Aufnahme: vor 1938)

Kantige Modernität und irritierend pessimistische Kunst

Das Albiker-Relief ordnet sich in das Gestaltungsprinzip der Hauptfassade

unter. Über die gesamte Breite der fünf hochstehenden Fensterformate

zieht sich der

längliche Fries mit der idelaisierten Heldengestalt, umrahmt

von hämmernden Männerfiguren. Der "Genius", welcher

als Ikarusassoziation in der griechischen Mythologie an seiner eigenen

Hybris verbrennt, muss sich seltsam beugen, damit er in den niedrigen

Fries hineinpasst, anstatt, wie sicher von der Aussage des Künsters

gewünscht, sieghaft hinauf zu fliegen. Liest man das Relief von

links nach rechts läßt ein seltsamer Eindruck von Rückwärtsfallen

erstaunliche Skepsis aufkommen. Oder war gerade dieser feine subtile

Zweifel an der pathetisch aufgeblähten Nazipropaganda von Albiker

gewollt? (Allerdings gibt es auch Figuren des Bogenschützen, des

Geheimdienstlers und der Abwehr.)

Zusätzlich zum Albiker-Relief finden sich am Hauptgebäude

12 dekorierende Reliefs über den Erdgeschossfenstern, die die

Sternkreiszeichen darstellen (im Bild: Widder). Weiterer Schmuck findet

sich u.a. in den kantigen Obelisken, die den Herrschaftsanspruch dieses

Gebäudekomplexes hart unterstreichen, mit jeweils dreiarmigen

Leuchtern an den Seiten, aber auch im Inneren des Haupthauses.

Ein großteil der schmückenden Ausgestaltung mit Relieftafeln,

Wandbildern und freistehenden Skulpturen ist nach 1945 abgeschlagen

worden. Das Albiker-Relief konnte nur durch Proteste der Kunstakademie-Studenten

und später von Lea Grundig vor einer bilderstürmenden Zerstörung

bewahrt werden.

Strenge Axialität

als Gegenprinzip zur freiheitlichen Stadt

Typisch für die Betonung einer vermeintlich "urdeutschen"

Architektur sind auch hier das hohe Walmdach, hochstehende Fenster

und eine strenge, hervorgerückte Eingangshalle aus Travertinstein,

die den zentralen Versammlungssaal durch fünf über zwei

Geschosse verlaufende Fenster auch von außen erkennen läßt.

Die auf diese Halle zulaufende Symmetrie der Haupt-magistrale inszeniert

straffe Ordnung, Hierarchie und Führerprinzip auf suggestive

Weise. Die Welt erscheint in dieser Wehrmachtsanlage zwingend in einem

orthogonalen Raster, planbar, auf gewaltsame (Unter-) Ordnung und

Disziplin ausgerichtet, unter Aufgabe von Individualität und

persönlicher Freiheit.

Die identischen kammartigen Seitenflügel des Komplexes sind in

Stil und Duktus dem Hauptgebäude untergeordnet, bestehen ebenso

aus einer Putzfassade, desen Vorderfront durch eine mittelseitige

Betonung in Werkstein hervor-gehoben wird. Die Seitenflügel sind

alle mit noch niedrigeren Verbindungsgängen optisch, funktional

und symbolisch als eine Einheit zusammengefaßt.

Internationale Architektur- und Städtebauströmungen

Ein vergröbernder Neoklassizismus und national

auftrumpfender Monumentalismus, der Tradition und Aufbruch in die

Moderne heroisch zu verknüpfen suchte, ist in den 1930er und 40er

Jahren weltweit anzutreffen, so z.B. in der Central Library in Manchaster

1934 (Foto), am

Senate House in London 1932-37,  am

Palais de Chaillot zur Weltausstellung 1937 in Paris oder an vielen staatlichen Gebäuden

in den USA, wie z.B. in Washington die

National

Gallery of Art 1936-40 oder das national-pathetische Jefferson

Memorial an der Mall 1934-36, in Italien (Esposizione Universale-

Weltausstellung 1942 und Città Universitaria 1932-34 in Rom), der

UdSSR (Lenin-Mausoleum 1930), in Tokio das

Parlamentsgebäude (vollendet 1936)

oder in Argentinien (Universität Buenos Aires).

Bereits der Palast des

Völkerbundes 1927 in Genf hatte einen Sieg des klassizistisch

orientierten Traditionalismus bedeutet, da sich der Entwurf des Schweizers

Hans Meyer gegenüber dem eigentlichen Wettbewerbssieger Le Corbusier

letztlich durchsetzen konnte. am

Palais de Chaillot zur Weltausstellung 1937 in Paris oder an vielen staatlichen Gebäuden

in den USA, wie z.B. in Washington die

National

Gallery of Art 1936-40 oder das national-pathetische Jefferson

Memorial an der Mall 1934-36, in Italien (Esposizione Universale-

Weltausstellung 1942 und Città Universitaria 1932-34 in Rom), der

UdSSR (Lenin-Mausoleum 1930), in Tokio das

Parlamentsgebäude (vollendet 1936)

oder in Argentinien (Universität Buenos Aires).

Bereits der Palast des

Völkerbundes 1927 in Genf hatte einen Sieg des klassizistisch

orientierten Traditionalismus bedeutet, da sich der Entwurf des Schweizers

Hans Meyer gegenüber dem eigentlichen Wettbewerbssieger Le Corbusier

letztlich durchsetzen konnte.

Man könnte die These aufstellen, die schwere monumentale Neoklassik

war auch ein "Internationaler Stil", bevor die damaligen

Theorien der enthistorisierten deutsch-schweizer Bauhausmoderne weltweit

Verbreitung fanden. Diese war zwar nicht minder pathetisch, setzte

aber weniger auf Klassizität und klassische Ordnungssysteme wie

Symmetrie und Achsen in Fortführung tradierter Herrschaftsgesten

und Welterklärungsmodelle. Selbstverständlich gibt es eine

Unmenge Mischformen und fließender Übergänge, wie

z.B. die italienische Kunsthistorikerin Donata Pizzi kürzlich

in ihrer Ausstellung "Metaphysical Cities" über Architektur

neuer Städte der 30er und 40er in Italien und Nordafrika aufzeigte.

(Im faschistischen imperialen Italien suchte man eine Begegnung von

Modernität und Tradition durch eine Verbindung von Esprit Nouveau

und albertinischer Civitas zu erreichen.)

Städtebau

Städtebaulich erinnert die Dresdner Anlage von Kreis an das neue

Regierungsviertel in der türkischen Hauptstadt Ankara, das von

Hermann Jansen und

Clemens

Holzmeister 1934-38 in ähnlichen Prinzipien (Axialität,

Symmetrie, perspektivische Zielausrichtung) für die Einparteien-Republik

Atatürks gebaut wurde. Die moderne Neoklassik wirkte dort bis

in die 50er Jahre, wie z.B. am Atatürk-Mausoleum 1941-1953. (2

Fotos von TK 2004.)

Die beiden neuen Hauptstädte Moskau (seit 1922) und Ankara (seit

1923) orientierten sich beide an imperialer Klassizität, allerdings

wie auch Washington aus unter-schiedlichen klassizistischen Prägungen

("Beaux-Arts-Architecture" um 1900, St. Petersburger Klassizismus).

Selbstverständlich wirkten diese internationalen Impulse der

30er Jahre auch auf Deutschland zurück.

In Dresden wurde

diese kammartige, symmetrische Struktur im TU-Viertel 1953- 55

mit dem Trefftzbau

von Walter Henn und Heinrich Rettig variiert. Henn hatte von 1934

bis 1937 Architektur an der Dresdner Akademie der Bildenden Künste bei

Wilhelm Kreis studiert.

Kreis - ein politischer Wendehals

Der Architekt Professor Wilhelm Kreis (1873 bis 1955) ist einer der

umstrittensten Baumeister des 20. Jahrhunderts. Als politisch instinktvoller

Wendehals hat er es fertig gebracht, von der Kaiserzeit, über

die Weimarer Republik, dem Nationalsozialismus bis in die westdeutsche

Bundesrepublik erfolgreich tätig zu sein. Das umfangreiche Schaffen

umfasste auch den Bau von Fabriken, Kur- und Warenhäuser, Museen,

den Bahnhof Meißen oder Möbel für den Deutschen Werkbund. Auch das

Deutsche Hygiene-Museum (1927--1930) sowie die neue Augustusbrücke

(1907- 10) in Dresden sind von Kreis.

„Ich wollte stets monumental arbeiten"

sagte Kreis nach dem Krieg. „Und dazu benötigt man die entsprechenden

Auftraggeber." Den Hang zum Monumentalen verdankte Kreis seinem Lehrer

August von Thiersch in München. Paul Wallot berief den jungen Architekten

1899 an die Dresdner Kunstgewerbeschule, wo er ab 1902 eine Professur

innehatte. Bereits vor seiner Berufung war Kreis durch die Entwürfe

für die so genannten Bismarck-Türme bekannt geworden (insgesamt 46

gebaut).

Kurzbiografie:

1893-97 Studium an der TH München, Karlsruhe, Berlin-Charlottenburg

und Braunschweig.

1899 Assistent bei Paul Wallot (Ständehaus Dresden)

1902-08 Professor an der Kunstgewerbeschule Dresden 1909-20 als Nachfolger

von Peter Behrens.

1920-26 Professor an der TH Dresden

1927 Präsident der Reichskammer der Bildenden Künste Berlin.

bis 1941 Leitung der Architekturabteilung der Staatlichen Hochschule in Dresden (ab 1938 als deren Rektor)

in der Nazizeit Generalbaurat für deutsche Kriegerfriedhöfe

1954 - Entwurf für den Neubau der Bonner Beethovenhalle "leicht.

gläsern, freundlich zwischen Bäumen liegend.

Das Dach tänzelt auf hochhackigen Stahlbetonstilettos einher, alles

in diesem Entwurf war gläsern und schwebend." (www.perlentaucher.de)

siehe auch: DNN-Artikel

(100 Dresdner des Jahrhunderts)

Karl Albiker

1919-45 Professor an der Akademie der bildenden Künste in Dresden.

Karl Albiker vertrat die damals vorherrschende akademische Kunstauffassung:

eine Klassik, die es zu kopieren galt - das Zeichnen vor der Natur,

die zeitlose Statik und Harmonie der Gestalten. Zumindest für den

Lernenden gab es einen anderen Weg zur Kunst. Albiker hatte in Paris

studiert, dort Rodin kennengelernt, den er bewunderte. Dessen Wort,

man müsse ,,nicht nur mit den Augen sehen, sondern mit dem Verstand"

hat ihn stark beeinflusst.

---------------------------------------------------------------------------------------

|

|

Luftgaukommando, Aufnahme 1939

Blick in die Anlage

Bauplastik von Karl Albiker,

Foto: TK 2023,

Vergrößerung - Vorbereitung zum Krieg !

Karl Albiker "Fliegender Genius" - Reliefplastik, Foto: 1939

Haupteinang mit Albiker-Relief

"Block G"

Blick auf die Hauptachse

Fenstergewände und Bauplastik

Freitreppe zum Eingang + Steinobelisk

Foyer mit Treppenaufgang

Detail Treppengeländer

Grundriss Luftgaukommando, Vergrößerung

Landesregierung Sachsen, 1950 - im Gebäudekomplex des ehem. Luftgau-

kommando IV - unten ebd.

Beratung des Sächsischen Landtages 1946, vorn links: Otto Grotewohl,

dann Fritz Große, Felix Kaden

|

|

Aufbau

nach dem Krieg:  Wolfgang

Rauda Wolfgang

Rauda

Die zu etwa 1/4 zerstörte Anlage wurde bereits ab August 1945 von

Prof. Wolfgang Rauda für das neue, kommunistisch gelenkte Sächsische

Scheinparlament der "Einheitsfront" wiederhergestellt. Erstaunlich

ist, daß diese Wiederher-stellung des militärischen NS-Baus

für diesen Zweck bis ins äußere Detail geschah. Der

komplett zerstörte Flügel D wurde mit allen Türrahmungen

und Fenstern aus Muschelkalk ebenso wie eine Nachbildung des Reliefkopfes

von Otto Lilienthal rekonstruiert.

Prof. Rauda ist wenig später 1946 im Zuge des Entnazifizierungsgesetzes

aus der Dresdner Bauverwaltung entlassen worden und 1958 von der DDR

in die Bundesrepublik übergesiedelt. Bereits 1957 beteiligte er

sich an einem Wettbewerb zur Kölner Dom-Umgebung.

Das erste Sächsische Nachkriegsparlament wird am 20.10.1946 mit

großer Manipulation seitens der SMAD (Sowjetische Militäradministration)

gewählt. Die SED gewinnt mit 49 % und stellt den Ministerpräsidenten

Dr. Rudolf Friedrichs (ehem. SPD). 24,7 % erringt die LDP, 23,3 % die

CDU. Nach Friedrichs Tod 1947 übernimmt bis zur Auflösung

der Länder in der DDR Max Seydewitz.

Literatur

Heidrun Laudel: Das Luftgaukommando Dresden. Umgang mit einem Militärbau

aus der NS-Zeit. In: Architektur und Städtebau der 30er/40er Jahre.

Ergebnisse der Fachtagung in München 1993.

Hermann Rahne, Zur Geschichte der Dresdner Garnison im Zweiten Weltkrieg

1939 bis 1945. In: Verbrannt bis zur Unkenntlichkeit, Altenburg 1994.

Matthias Donath: Architektur in Berlin 1933 - 1945, Berlin 2004. (Zum

Luftgaukommando III in Dahlem von Fritz Fuß 1936 bis 38, S.148-151.

Der Architekt F. Fuß war ein Schüler von Wilhelm Kreis. Die

Berliner Anlage erinnert stark an diejenige in Dresden.)

Joachim Petsch: Kunst im Dritten Reich. Architektur, Plastik, Malerei,

Alltagsästhetik, Köln 1994.

Mortimer

G. Davidson, Kunst in Deutschland 1933 - 1945, Bd 3/1 - Architektur,

Tübingen 1995.

Werner Durth, Deutsche Architekten, Stuttgart 2001

(Buch über Aufstieg und Ausbildung junger Architekten in Zeiten des

Nationalsozialismus)

Winfried Nerdinger, Architektur, Macht, Erinnerung. Stellungnahme 1984

bis 2004, Hrsg. v. Christoph Hölz, Regina Prinz, Berlin/ München

2004 |

|

Volksbegehren

vom 23. 05. bis 13.06.1948 / Kundgebung vor dem Sitz des damaligen Sächsischen

Landtages, dem früheren Luftgaukommando IV.

Auf dem Propagandaspruch steht: "Idee wird materielle Gewalt, wenn

sie die Massen ergreift."

Am 6.12.1947 fand in Berlin der sogenannte „Deutsche Volkskongress für

Einheit und gerechten Frieden“ statt. Dieser SED-gesteuerte "Volkskongress"

forderte von den Besatzungsmächten die Bildung einer neutralen gesamtdeutschen

Regierung und den Abschluss eines Friedensvertrages. Während die Sowjetunion

dem aus geopolitisch-strategischen Gründen zustimmte, lehnten die

Westmächte beide Forderungen ab.

Das dann vom 23.5. bis 13.6.1948 in der SBZ und in der britischen Zone

durchgeführte Volksbegehren unterzeichneten 38% aller Wahlberechtigten

von ganz Deutschland. In der amerikanischen und französischen Zone wurde

dieses Volksbegehren verboten. Die Abstimmung blieb ohne Folgen.

Nur eine Woche nach Ende des Volksbegehrens wurde am 20.6.1948 in den

Westzonen eine separate Währungsreform durchgeführt, die auch auf Westberlin

ausgedehnt wurde, was wiederum die "Berlin-Blockade" auslöste

... |

am

am