|

|

Architekten: |

|

VEB

Hochbauprojektierung

Heinz Mersiowsky, Gerhard Hermsdorf |

Wohnbebauung Ringstr. /

Wilsdruffer Straße: |

|

Herbert

Schneider (Städtebau)

Herbert Terpitz, Heinz Mersiowsky,

Manfred Arlt (Hochbau) |

|

Bauzeit: |

|

1959- 61 |

|

Adresse: |

|

Wilsdruffer Straße 3

ehem. Ernst-Thälmann-Straße |

Das Hochhaus ist Teil des Blocks B/D Süd zw. Wilsdruffer Straße, Ringstraße und Fußgängerbereich an der Gewandhausstraße.

Nach

dem Tod Stalins 1953 wendete sich die DDR-Ästhetik allmählich

vom volksbezogenen Arbeiterklassenpathos zur neuen Sachlichkeit -

mit deutlich weniger Ausschmückung und Zierat. Dabei wurde in

Dresden die Förderung der traditionell starken (verstaatlichten)

Handwerksbetriebe zugunsten des industrialisierten Bauens der VEB's

fallen gelassen. In der Architektur der neuen Bezirksstadt spielte

dann eine thematisierte Festkultur

kaum noch eine Rolle, stattdessen Pragmatismus und - eine schrittweise

Annäherung an die vorherrschende westliche Kultur bzw.

internationale Kultur (einschließlich blockfreie Länder).

Das diktierte

Studium des deutschen Kulturerbes trat mehr und mehr in den Hintergrund.

Ein weiterer wichtiger Grund für die Richtungsänderung bestand aber vor allem in den fehlenden finanziellen Ressourcen. Es konnten schlicht nicht diese Summen aufgebracht werden, die eine aufwändige handwerkliche und schmuckreiche Ausgestaltung erforderte.

Es gab nicht mehr so viel kulturelle Reglementierung von Moskau (Chruschtschow).

Dennoch

wurden immer noch traditionelle Elemente in dieser Übergangszeit

in den Entwurf mit einbezogen, beim Eckhaus Pirnaischen Platz waren

das: ein schräges Ziegeldach und die Verwendung des heimat-lichen

Baumaterials Sandstein.

Was verstand man unter "sozialistische Stadt"?

Das 8-stöckige Haus fällt angenehm durch Ruhe, Klarheit

und eine gewisse bescheidene Unaufgeregtheit auf. Trotzdem ist dieser

Eckbau im Stadtraum von einer klaren Prägnanz. Allerdings - auch

von einer gewissen Nüchternheit, die die vorherige Phase der

prachtvollen Ausgestaltung von Platz- und Straßenräumen

entgegenstand. Gerade jedoch jene unprätentiöse Bauhaltung,

ohne jede rhetorische Geste und Zurschaustellung macht auch den Charme

des Gebäudes aus.

Der Bau mit einer rechteckigen Grundfläche ragt als stadträumliche

Betonung der politisch motivierten Demonstrationsachse (Ernst- Thälmann-

Straße) aus den angrenzenden 6-stöckigen Wohnhäusern

heraus. Er ist als Dominante quasi ein Gegenstück zum "Haus

Altmarkt".

Als Ausnahme wurde hier ein (kleines) Hochhaus

innerhalb des inneren Altstadtbereiches in einer moderaten Höhe

erlaubt, während am Altmarkt 1959 immer noch neue Planungen für ein

riesiges Kulturhochhaus liefen.

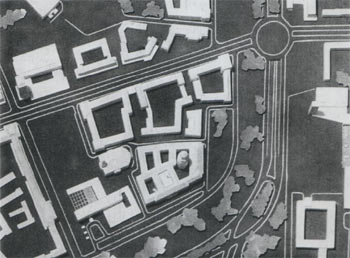

Der Hochbau wurde nicht als individuelles Gebäude errichtet,

sondern als Teil eines ganzen Ensembles in östlicher Fortführung

der begonnenen Altmarktbebauung zwischen Gewandhaus-, Weiße

Gasse, Kreuz- und Ringstraße.

Dennoch verleiht das Bürohaus dem Pirnaischen Platz eine kräftige

Akzentuierung und fiele sicher mehr ins öffentliche Blickfeld,

wäre die östliche Straßenkreuzung nicht so eine entsetzlich

weite undefinierte Fläche, die ein Fußgänger (und

durchschnittlicher Konsument) eher meidet. Aber die Stadt ist hier

nicht zu Ende, sondern geht über der Verkehrs-barriere in der

Pirnaischen Vorstadt weiter.

Auf der Rückseite des Bürogebäudes befindet sich ein

größerer begrünter Innenhof mit Kinderspielplatz (!)

, der Teil der gesamten Anlage des Aufbaus vom Dresdner Stadtzentrums

ist (Skizze siehe unten). Die ehemalige dichte Blockinnenbebauung

des historischen Quartiers wurde zugunsten des populären Licht-Luft-Sonne

Prinzips nicht wieder hergestellt.

Kinderrutsche auf dem Rüssel eines Betonelefanten

im Innenhof zw. Weiße und Gewandhausgasse. Gestaltet vom Dresdner

Künstler Friedrich Kracht ca. 1964 (Foto: TK 2006)

Gelungener Übergang zwischen Kontinuität und Reform

"Die Bebauung des Komplexes mußte in ihrer Baukörper-

bildung

und im architektonischen Ausdruck an die Bebauung des Altmarktes anklingen,

um die Einheitlichkeit der Bebauung im zentralen Bezirk nicht mit

diesen Bauten gleicher Zweckbestimmung zu durchbrechen. (...) Es wurde

versucht, die sich allerorts immer mehr durchsetzenden Erkenntnisse

einer starken Vereinfachung aufzunehmen. Ist dieses Eingliedern und

sich Bescheiden gelungen, so wird dies dem Gesamtbild des neuen Dresdens

von morgen nur förderlich sein. (warb Architekt

H. Terpitz um Verständnis, in: "Aufbau der E.-Thälmann-Straße"

1960)

Das ganze Ensemble ist ein erhellendes Beispiel über die Architektudebatten

der frühen DDR bzw. der innerdeutschen Auseinandersetzung vor

dem Mauerbau. Es veranschaulicht die bewegliche Wandelfähigkeit

eines vermeintlich starren Systems, die lebendige Auseinandersetzung

innerhalb der DDR-Gesellschaft und eine sensible Ausbalancierung zwischen

Kontinuitätswünschen und Reformbestrebung.

Aufbau

Die Außenfassade zeichnet sich durch eine individuelle architektonische

Ausgestaltung aus und stört nicht durch Verflachung mit vorgefertigten

Typenelementen. Das Vor- und Zurückspringen der Fenster läßt

eine lebendige Licht-und Schattenwirkung entstehen.

In den unteren zwei Etagen wurden großzügige Verkaufsräume

geschaffen (ehemals Sportartikel), die mit einer elegant geschwungenen

Treppe verbunden sind (derzeit völlig verstellt). Darüber

sind 6 Büroetagen angeordnet, bei der die letzte Etage zurückgesetzt

und ganz in Glas gehalten wurde. Ein Säulengang setzt im oberen

Bereich gestalterisch Akzente.

Die Fassade weist eine klare Rasterung auf, wobei optisch jeweils

zwei Fenster zusammengefasst werden und dadurch keine sterotype Langweile

aufkommt. Dafür sorgen auch rostrote Keramikplatten unterhalb der Fenster. Tatsächlich wurden damals "logistische und finanzielle Anstrengungen unternommen, um den farblichen Kontrast in der Fassadenbekleidung zwischen dem geblichen Wehlener Sandstein für die Betonung des strukturellen Aufbaus und dem rötlichen Cottaer Sandstein für die geschosshohen Eckenfüllungen zu realisieren." (Franz Roland Siegel)

Sanierung 2015-16

Das Haus stand einige Jahre leer. Lediglich Künstler nutzten

zeitweilig die 7. Etage für Ausstellungen und Kino ("useful

information").

2014 kaufte die Firma Hirmer Immobilien das Eckhaus und

wollte damit den gesamten Baublock zwischen Gewandhaus- Kreuz-, Wilsdrufferstraße und Ring

komplettieren. Doch 2015 verkaufte sie an die

Deutsche

Wohnen AG mit Sitz in Frankfurt/Main. Diese Firma sanierte das markante Eckhaus. In den unteren Bereichen

entstanden wieder Ladenflächen, in den oberen Etagen Büros. Mit dieser überfälligen Sanierung wird endlich eine Stärkung der wichtigsten Ost-West-Querung der Innenstadt vorgenommen.

Doch das Innere des Hauses veränderte sich stark. Wesentliche

Bereiche,

Innenstrukturen wurden verändert und neuen Bürobedürfnissen angepasst. 7,4 Millionen Euro hatte Hirmer

für das Projektvolumen veranschlagt.

Foto 2006, TK "Wild / Geflügel" in der Gewandhausstraße kurz nach Schließung des Geschäftes

Literatur:

DDR-Bauzeitung "Deutsche Architektur" 4/1960

"Aufbau der Ernst- Thälmann-Straße in Dresden"

In diesem Artikel wird umfassend über dieses interessante innerstädtische

Aufbauprojekt berichtet, auch über die Konstroversen, die dieses

Ensemble auslöste: wie z.B. die Kritik am "bürgerlich-romantischen

Städtebau" der Weißen Gasse, die mangelnde Berücksichtigung

der "Macht der Arbeiterklasse" durch uneinheitliche, "individualistische"

Architektur im "Fahrwasser funktionalistischer Theorien",

willkürliche, zufällige Gestaltung nicht im rechten Winkel

stehender Bauten, mangelnde Ordnung und Übersichtlichkeit etc.

Toni Salomon: Bauen nach Stalin. Architektur und Städtebau

der DDR im Prozess der Entstalinisierung 1954- 1960, Berlin/ Tübingen

2016

Architekten des gesamten Baukomplexes

zwischen Wilsdruffer Straße, Kreuzstraße, Weiße

Gasse, Gewandhausgasse und Ringstraße:

VEB Hochbauprojektierung Dresden

Entwurfsgruppe II - Block A, B, D:

Herbert Terpitz, Heinz Mersiowsky

Mitarbeit: Manfred Arlt, Tilo Jendrossek, Lorena Johne, Kurt Rößler,

Horst Linge

Entwurfsgruppe I - Block C

Wolfgang Hänsch, Gerd Dettmar

Mitarbeit: Gerhard Hölzel

|

|

Schöne geschwungene

Treppe zur ersten Verkaufsetage

Ernst-Thälmann-Straße mit Einmündung zur Gewandhausstraße, Postkarte 1963, Vergrößerung

Blick vom Hochhaus auf das Ring-Quartier, Dez. 2004, Vergrößerung

Max Lachnit: 1958–1959 Goldener Löwe - Werbeplastik für die Löwenapotheke und zugleich bauplastische Kunst, Vergrößerung, Foto: TK 2012

Trümmerbruchstücke ehemaliger Barockhäuser wurden als Spolien in die Gebäudemauern der Neubauten integriert. Hier z.B. Putten vom Böttchererker (Frauenstraße 14), Foto: 2006

|

|

Architekt Herbert Terpitz _1903 - 1967

Zwei Jahre nach Beendigung der Blöcke an der Wilsdruffer- / Ringstraße wurde Herbert Terpitz mit einem Bauprojekt betraut, dass nur wenige Meter weiter südlich der "Magistrale" lag. Gemeinsam mit Manfred Arlt war er 1962-65 verantwortlich für den Wiederaufbau des Rathaus-Ostflügels mit einer modernen Interpretation des Festsaals und einer neuen Außenfassade, die sich den Proportionen der gründerzeitlichen Fensteröffnungen zeitgenössisch näherte, den Historismus lediglich in reduzierter Form des Bestandes einsetzte. Im Vergleich zur steinern-schweren Südfassade, die bereits 1951 vollendet war, kommt die neue Ostfassade leicht und in einem ausgewogenen Verhältnis von Glas-Stein daher.

Man darf an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen, dass Herbert Terpitz in Dresden auch schon in der NS-Zeit arbeitete. Beim ursprünglichen Wettbewerb zum geplanten Gauforum 1934/35, nur wenige hundert Meter weiter östlich vom Rathaus, gewann er mit Müller-Moreitz (Leipzig) sogar den ersten Preis. Sie wurden aber disqualifiziert, weil Terpitz zu dieser Zeit kein Mitglied in der Reichskammer der Bildenden Künste war. (siehe C.Wolf, Gauforen. Zentren der Macht)

Gelernt hatte Terpitz an der Staatsbauschule Hochbau und Tiefamt Dresden mit einem Abschluss 1925. Ein Studium an der Dresdner Akademie von 1929-33 bei Kreis schloss sich an. 1938-40 Lehrerstelle für Baukunst an der Kunstgewerbe-

schule Dresden. 1940-45 offiziell Lehrer für Baukunst an der Kunstakademie, defacto jedoch Einberufung als Hilfspolizist (Wachtmeister) im besetzten Polen (Krakau).

1951 - Mitarbeiter Industrie-Projektierung Dresden I

1957 - Tätigkeit beim Entwurfsbüro für Hochbau Dresden I

mehr Infos: http://de.wikipedia.org/wiki/Herbert_Terpitz

|

|

|